Celui qui tombe

Celui qui tombe

Coup de cœur de la rédaction Le 23 octobre 2019

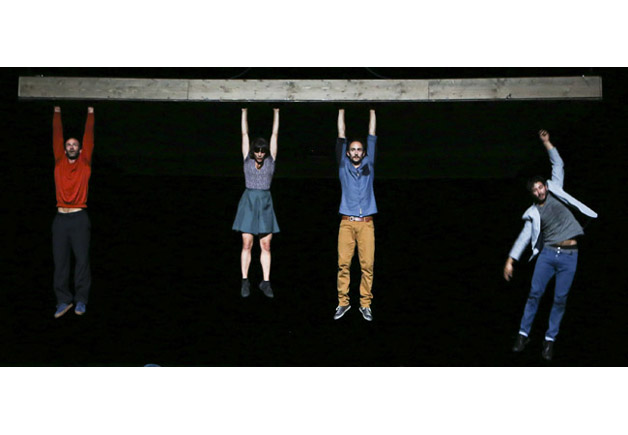

Celui qui tombe - Photographie

- Valse de l'équilibre

Il a fait chuter et voler ses acrobates sur L’Art de la fugue de Bach. Ce fut une révélation auprès du public. Aujourd’hui, cet artiste inventif continue d’explorer l’acrobatie, capable de mettre en tension les corps, le décor et l’espace. Défier la gravité et jouer avec les rapports de force, Yoann Bourgeois y oeuvre à travers toutes ses représentations.

Dans Celui qui tombe, il invente une valse de l’équilibre sur un décor mouvant. L’enjeu est le « point de suspension ». Le sol est constitué d’un plancher de six mètres sur six en (dés)équilibre, et devient le terrain de jeu et d’escalade de six danseurs, acrobates hommes et femmes. Et quand le radeau s’approche du sol, quand tout pourrait s’apaiser, le voici qui se met à tournoyer, comme un manège en folie. Ils se tiennent, apprivoisant le mouvement centrifuge, et ils courent ensemble au coeur du tournoiement, se doublant les uns les autres, solitaires mais rivaux au point de suspension de la survie. Comme épuisés ou trébuchants, un à un ils s’écroulent.

Après L’Art de la fugue, Yoann Bourgeois réunit six interprètes pour continuer à explorer la saveur existentielle de l’acrobatie. Cultiver l’équilibre au bord de la chute, l’harmonie à deux doigts de la rupture… La force et la beauté paradoxales des spectacles de Yoann Bourgeois, acrobate, trampoliniste et metteur en scène, résident dans la grâce innée avec laquelle il conjugue les contraires. Leur calme apparent laisse affleurer le vertige de la vie lorsque la gravité n’est pas seulement une affaire physique.

Depuis 2009 et la création de sa compagnie, basée à Grenoble, cet artiste de cirque s’est fait connaître pour son talent à croiser les jeux de simulacre et de vertige au sein de scénographies puissantes. L’Art de la fugue, succès incontesté depuis sa création en 2011, a offert au grand public le geste profond de ce constructeur et déconstructeur qu’est Yoann Bourgeois.

Pour sa nouvelle pièce avec six interprètes intitulée Celui qui tombe, il approfondit sa recherche autour des contraintes physiques qui font décoller l’interprète vers des territoires inconnus. Une métaphore de la lutte au sens large qui auréole l’acrobatie d’une saveur existentielle.

Jeanne Liger

- La presse

« Celui qui tombe, ou l’intention de la gravité chorégraphique selon Yoann Bourgeois. Un hommage à la peur, qu’elle soit du vide ou de l’humanité. Yoann Bourgeois est à sa façon un baron perché. » Philippe Noisette, Les Inrockuptibles

« Cette invraisemblable machinerie, très espiègle, est la vedette du spectacle (...). Entre passion de l’adaptation, excitation du jeu et pressentiment de la catastrophe, un manège infernal d’où l’on trébuche à un moment ou à un autre, quoi que l’on fasse. (...) rien de plus philosophique que le dispositif de Celui qui tombe. Rarement stable et sécurisant, il oblige les hommes et femmes chahutés en tous sens à composer avec lui sans fin, jusqu’à la fin. » Rosita Boisseau, Le Monde, 5 juin 2015

- Entretien avec Yoann Bourgeois

Il a fait chuter et voler ses acrobates sur L’Art de la fugue de Bach, aujourd’hui Yoann Bourgeois leur demande de se tenir debout, du moins à garder l’équilibre quand le sol peut à tout instant se dérober sous leurs pieds. Un geste radical pour un cirque à la portée existentielle. Quelle aura été la « piste » de départ pour cette création ?

Avec ce projet, je cherche à approfondir une théâtralité singulière en radicalisant un parti pris : une situation naît d’un rapport de forces. La scénographie que j’ai conçue pour ce projet est un sol, un simple plancher mobilisé par différents mécanismes (l’équilibre, la force centrifuge, le ballant...). 6 individus (sorte d’humanité minimale) seront sur ce sol, et tenteront de tenir debout. Ils réagiront aux contraintes physiques, n’initiant jamais le mouvement. C’est dans le corps à corps entre cette masse et telle ou telle contrainte qu’une situation apparaîtra. La multiplicité de principes physiques entraînera une multiplicité de situations.

Les situations que j’appelle sont d’un statut tout particulier, disons : polysémiques. Je cherche à situer mon théâtre sur cette crête aiguë où la chose apparaît.

Ta vision du cirque passe par la notion de « non-agir » plutôt que par la manipulation. Qu’est-ce que cette distinction te permet de dire ?

Mon intention est d’affiner radicalement mon geste en misant sur l’acuité d’un principe essentiellement circassien : l’acteur est vecteur des forces qui passent par lui. Il est traversé, il est agi par des flux qu’il traduit comme il peut. Si ce geste est un geste de cirque, c’est aussi parce qu’il participe d’une représentation particulière de l’homme : de même que nous pensons que l’homme n’est pas au centre de l’univers, il n’y a pas de raison qu’il soit au centre de la scène. Sur ma piste idéale (et peu importe si ce cirque existe vraiment ou pas), l’homme coexiste sur un plan horizontal au côté des animaux, des machines, etc. sans les dominer. En repositionnant ainsi les choses, l’humanité me semble autrement bouleversante.

Pourquoi fallait-il depuis tes débuts opérer une « déconstruction cir-cassienne » ?

Je veux voir de quoi est faite cette matière que j’affectionne tant pour découvrir ses puissances propres. J’ai l’intuition que celle-ci porte une propension à de nouvelles formes de théâtralité, et est véritablement une source. Mon processus de travail ressemblerait alors à une soustraction : je cherche à débarrasser ma recherche de tout ce qui ne lui est pas nécessaire. Je simplifie mes formes pour une plus grande lisibilité des forces. C’est une manière aussi pour moi d’apporter pierre à l’édifice de l’histoire du cirque.

Cette histoire ne devrait-elle pas passer par la construction d’un ré-pertoire comme c’est le cas en danse, au théâtre et même aujourd’hui pour la performance ?

En entretenant en parallèle un regard sur la situation du cirque, j’essaye de cerner ce qui me semble des enjeux actuels. Le cirque en effet, se trouve dans une situation très particulière : son histoire est très prise en charge « de l’extérieur ». Paradoxalement, et malgré le bénéfice d’une très large visibilité, il est proportionnellement peu soutenu. La menace possible est une normalisation. C’est la raison pour laquelle je réfléchis aussi au sein des écoles aux conditions de ses apprentissages pour que l’émergence d’un répertoire puisse avoir lieu. Pour cela, il faut se familiariser avec l’écriture, en inventant des manières d’écrire adéquates à cette pratique.

Comment travailles-tu ?

Nous avons créé notre compagnie pour maintenir un processus de travail permanent. Voilà quatre ans que celle-ci est née. À mes côtés, une petite équipe s’est engagée comme moi en misant à long terme. C’est notre rap-port au temps que nous essayons de penser. Cela est rendu possible grâce à une très forte association avec la MC2. Nous privilégions un processus expérimental, empirique. Nous inventons nos méthodes au fur et à mesure que nous avançons, elles ne préexistent pas. Nous aimons commencer par des esquisses. Certaines tiennent debout toutes seules et deviennent des numéros. Après quatre années de création, je vois aussi se dessiner quelque chose comme une constellation de petites formes gravitant au-tour d’une notion centrale : le point de suspension. J’ai voulu dernièrement donner un nom à cette recherche sans fin : « tentatives d’approches d’un point de suspension ». Je suis très attaché à une dimension de création vécue dans sa plus large amplitude. Ce sont d’abord des aventures de vie extraordinaires. Chaque projet artistique détermine son mode, son régime d’existence.

Propos recueillis par Laurent Goumarre.

Celui qui tombe – Bandes-annonces

Sélection d'avis des spectateurs - Celui qui tombe

on s'endors Par Daivd A. - 27 mars 2017 à 20h25

l'idée du support en bois était interressante mais on s'ennuie vite pendant le spectacle et on s’endort meme. dommage car les acteurs sont bons je pense a un probleme de realisation, un manque d'invention de surprises aussi peut etre. le final est horrible et pompé sur l'epreuve des poteaux de koh lanta.

Force, fragilité, intensité… Le 7 octobre 2015 à 09h41

Un moment de réelle poésie où chacun peut s'inventer l'histoire qu'il voit se danser sous ses yeux. Un théatre circassien étonnant.

Réservé via Theatreonline

le vertige du déséquilibre Par Jérôme K. - 2 octobre 2015 à 09h18

C'est un spectacle magnifique, par sa beauté esthétique, et son inventivité physique bien sûr, mais aussi par le regard posé sur nos existences, solitaires ou collectives. Nous ne sommes que des acteurs agités sur un plateau tournant. Bravo pour tant de talents réunis.

Celui qui tombe, peut être moi Par PHILIPPEG - 1er octobre 2015 à 11h55

Magnifique spectacle, inventivité, innovation, beauté chorégraphique, plaisir du son, et de la réflexion multiple que génère ce tourbillon d' émotion et de sensation. A partager et à vivre sans modération. Encore BRAVO

Réservé via Theatreonline

Équilibre magique Le 1er octobre 2015 à 11h22

On ressent la peur, on admire la solidarité représentée dans ce spectacle. Quelle performance physique et quelle ingéniosité pour l'installation technique, le défi lancé à la gravité.

Réservé via Theatreonline

Extraordinaire ! Le 30 septembre 2015 à 09h50

Tres esthétique, touchant, à couper le souffle et tout ça sans parole. Juste génial !

Réservé via Theatreonline

Etourdissantes performances Par Spectatif - 27 septembre 2015 à 11h27

Les rapports de force entre le corps et l'espace nous offrent ici une série de performances acrobatiques spectaculaires. La volonté apparente de théâtralité serait servie par une esthétique plus recherchée (lumières, costumes, jeux). Mais sans aucun doute, c'est un grand spectacle !

Celui qui tombe Par Marie H. - 27 septembre 2015 à 10h47

Jolie allégorie de la vie, du monde qui nous échappe

Réservé via Theatreonline

Moyenne des avis du public - Celui qui tombe

Pour 7 Notes

Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?

on s'endors Par Daivd A. (1 avis) - 27 mars 2017 à 20h25

l'idée du support en bois était interressante mais on s'ennuie vite pendant le spectacle et on s’endort meme. dommage car les acteurs sont bons je pense a un probleme de realisation, un manque d'invention de surprises aussi peut etre. le final est horrible et pompé sur l'epreuve des poteaux de koh lanta.

Force, fragilité, intensité… Le 7 octobre 2015 à 09h41

Un moment de réelle poésie où chacun peut s'inventer l'histoire qu'il voit se danser sous ses yeux. Un théatre circassien étonnant.

Réservé via Theatreonline

le vertige du déséquilibre Par Jérôme K. (1 avis) - 2 octobre 2015 à 09h18

C'est un spectacle magnifique, par sa beauté esthétique, et son inventivité physique bien sûr, mais aussi par le regard posé sur nos existences, solitaires ou collectives. Nous ne sommes que des acteurs agités sur un plateau tournant. Bravo pour tant de talents réunis.

Celui qui tombe, peut être moi Par PHILIPPEG (5 avis) - 1er octobre 2015 à 11h55

Magnifique spectacle, inventivité, innovation, beauté chorégraphique, plaisir du son, et de la réflexion multiple que génère ce tourbillon d' émotion et de sensation. A partager et à vivre sans modération. Encore BRAVO

Réservé via Theatreonline

Équilibre magique Le 1er octobre 2015 à 11h22

On ressent la peur, on admire la solidarité représentée dans ce spectacle. Quelle performance physique et quelle ingéniosité pour l'installation technique, le défi lancé à la gravité.

Réservé via Theatreonline

Extraordinaire ! Le 30 septembre 2015 à 09h50

Tres esthétique, touchant, à couper le souffle et tout ça sans parole. Juste génial !

Réservé via Theatreonline

Etourdissantes performances Par Spectatif (104 avis) - 27 septembre 2015 à 11h27

Les rapports de force entre le corps et l'espace nous offrent ici une série de performances acrobatiques spectaculaires. La volonté apparente de théâtralité serait servie par une esthétique plus recherchée (lumières, costumes, jeux). Mais sans aucun doute, c'est un grand spectacle !

Celui qui tombe Par Marie H. (7 avis) - 27 septembre 2015 à 10h47

Jolie allégorie de la vie, du monde qui nous échappe

Réservé via Theatreonline

Le 27 septembre 2015 à 08h54

sympa

Réservé via Theatreonline

un superbe spectacle Par Laure R. (3 avis) - 26 septembre 2015 à 11h44

Entre cirque et danse un beau moment empreint de poésie.

Réservé via Theatreonline

celui qui tombe Le 23 septembre 2015 à 11h38

magique

Réservé via Theatreonline

Informations pratiques - Le Centquatre (104)

Le Centquatre (104)

5 rue Curial 75019 Paris

- Bus : Riquet à 78 m

Plan d’accès - Le Centquatre (104)

5 rue Curial 75019 Paris