Coup de cœur de la rédaction Le 19 décembre 2014

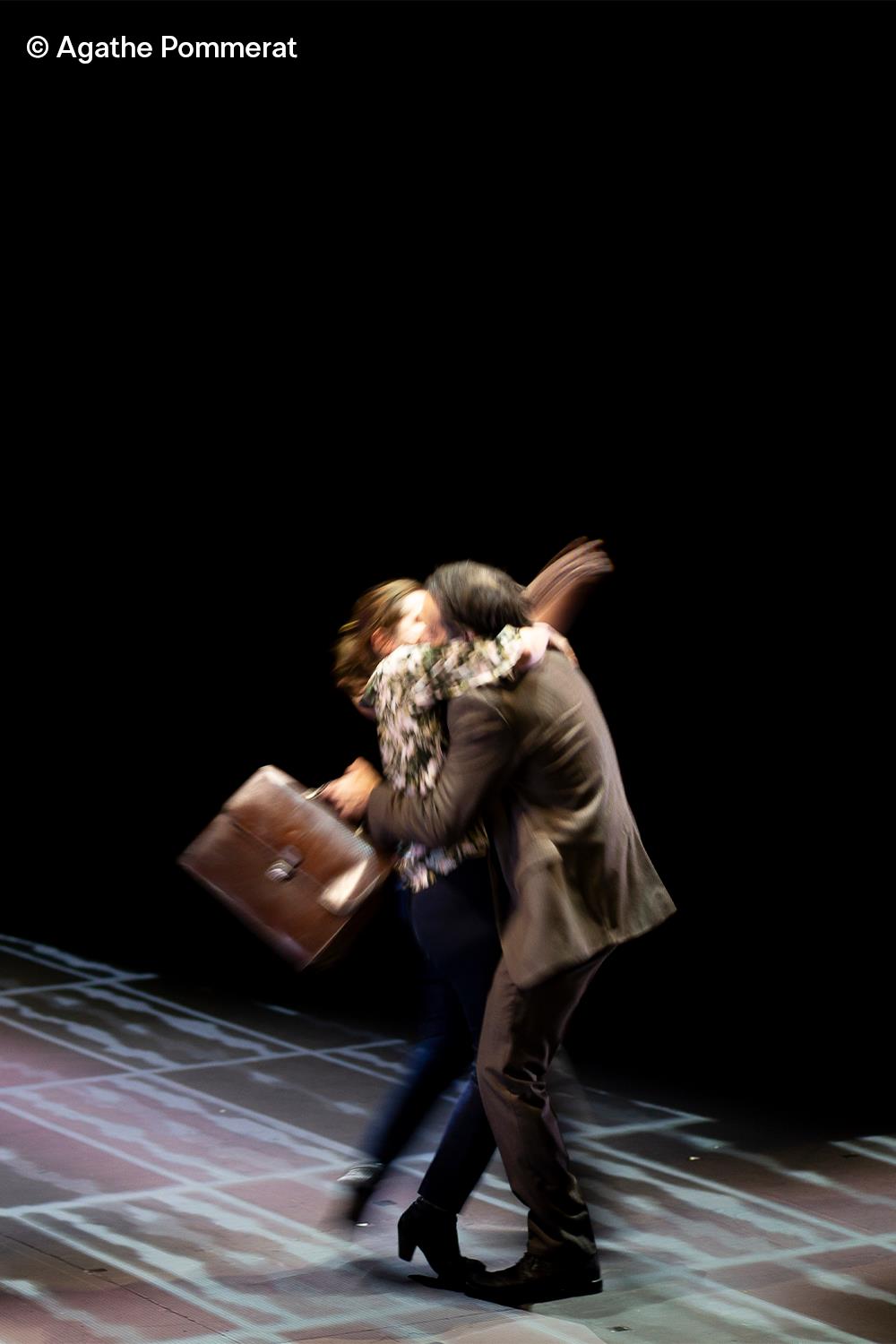

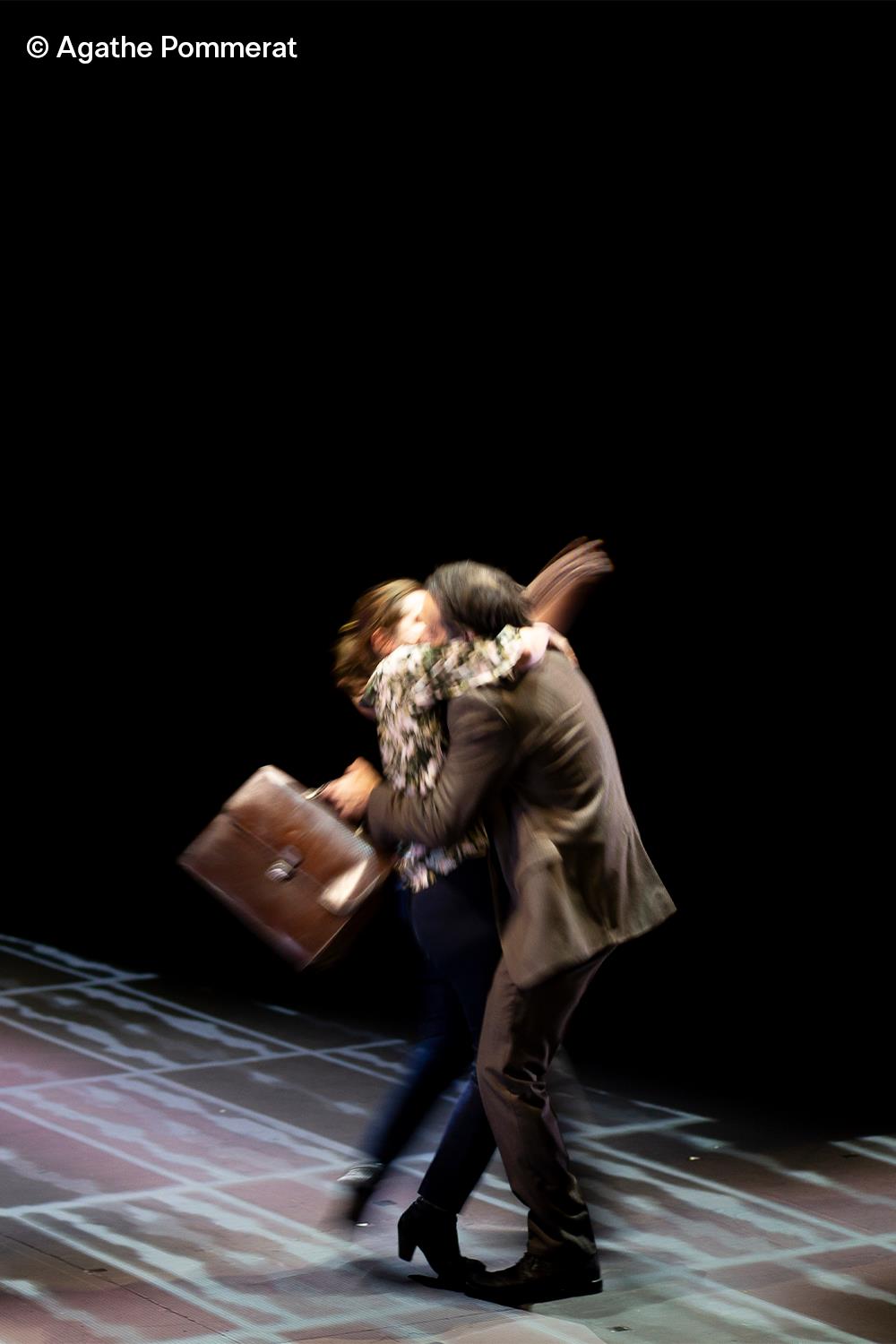

Avec La Réunification des deux Corées, Joël Pommerat nous plonge dans une mosaïque de fragments amoureux, où se tissent et se défont les liens qui unissent les êtres. Créé en 2013, le spectacle revient dans une nouvelle mise en espace.

À partir de 14 ans.

Joël Pommerat est l’un des metteurs en scène qui a le plus marqué la scène contemporaine. Son écriture incisive est caractéristique de son style qui lui a valu de nombreuses récompenses. Après Cendrillon en 2023, il revient sur la scène de Sartrouville avec La Réunification des deux Corées.

Composée d’une vingtaine de scènes autonomes, la pièce explore, avec précision, la complexité des relations humaines. Loin des récits linéaires, elle dévoile un kaléidoscope d’instants de vie. La Réunification des deux Corées est une pièce où l’amour prend mille visages : passion et désillusion, fidélité et trahison, désir et renoncement. Entre éclats de rire et émotions brutes, Joël Pommerat dissèque ce qui rend l’amour si insaisissable et universel.

Dans cette nouvelle version, le défi était de réinventer l’espace scénique initialement conçu en bi-frontal. Avec une scénographie repensée, le spectacle conserve son intensité et son rythme haletant, où chaque transition, chaque noir entre les scènes, participe à la magie de l’instant. Les comédiennes et comédiens, incarnent tour à tour ces âmes en quête d’unité, livrant une performance d’une rare intensité.

Avec La Réunification des deux Corées, Joël Pommerat nous invite à sonder ce qui nous relie et nous sépare, ce qui nous attache et nous échappe. Une œuvre subtile et percutante, qui laisse en nous l’empreinte d’une humanité bouleversante.

« Un kaléidoscope acerbe des relations humaines » Libération

« Atrocement drôle » La Terrasse

« Un spectacle d’exception » Les Echos

« Fascinant » Télérama TT

« Joël Pommerat étonne et enchante » Le Figaro

« Grave, tragique, bouleversant mais aussi irrésistiblement drôle » La Croix

Pièce rythmée, texte ciselé, mise en scène parfaite, Mes 2 adolescents ont également adoré !

Réservé via Theatreonline

Soirée théâtre avec nos jeunes qui a déclenché des conversations passionnantes. Les avis sont partagés mais globalement très positifs. En tous cas, jamais neutres.

Réservé via Theatreonline

Une heure 30 suffirait mais quelques perles - revigorant.

Réservé via Theatreonline

Pommerat, toujours excellent. Texte, dramaturgie et mise en scène. Un magnifique théâtre.

Réservé via Theatreonline

Un chouette moment. Ce spectacle plein d'humour et de profondeur réjouira des adolescents jusqu'aux grands-parents.

Réservé via Theatreonline

20 scènes autour des relations humaines, l'amour, le manque d'amour. C'est fort, très fort, troublant et dur. Une mise en scène et mise en lumière magnifiques et une troupe incroyable.

Réservé via Theatreonline

Les propos des personnages ont beau clamer la médiocrité du sentiment amoureux sur le long terme, on sort ragaillardi du spectacle. La scénographie est époustouflante.

Réservé via Theatreonline

Excellent spectacle, plein de finesse et d’humanité.

Réservé via Theatreonline

Pour 23 Notes

Pièce rythmée, texte ciselé, mise en scène parfaite, Mes 2 adolescents ont également adoré !

Réservé via Theatreonline

Soirée théâtre avec nos jeunes qui a déclenché des conversations passionnantes. Les avis sont partagés mais globalement très positifs. En tous cas, jamais neutres.

Réservé via Theatreonline

Une heure 30 suffirait mais quelques perles - revigorant.

Réservé via Theatreonline

Pommerat, toujours excellent. Texte, dramaturgie et mise en scène. Un magnifique théâtre.

Réservé via Theatreonline

Un chouette moment. Ce spectacle plein d'humour et de profondeur réjouira des adolescents jusqu'aux grands-parents.

Réservé via Theatreonline

20 scènes autour des relations humaines, l'amour, le manque d'amour. C'est fort, très fort, troublant et dur. Une mise en scène et mise en lumière magnifiques et une troupe incroyable.

Réservé via Theatreonline

Les propos des personnages ont beau clamer la médiocrité du sentiment amoureux sur le long terme, on sort ragaillardi du spectacle. La scénographie est époustouflante.

Réservé via Theatreonline

Excellent spectacle, plein de finesse et d’humanité.

Réservé via Theatreonline

Acteurs excellents. Super mise en scène. Pièce subtile drôle et intelligente.

Réservé via Theatreonline

Mise en scène originale et bons acteurs. Mais textes plats, chanteur incohérent, musique trop forte et surtout bien trop long… Bref une déception.

Réservé via Theatreonline

Des corps bouleversés, decors bouleversant. certainement la plus belle pièce de théâtre que j’ai pu voir.

Réservé via Theatreonline

Les preuves d’amour, ou leur absence, au cœur de ce kaléïdoscope, une interprétation juste, une mise en scène au cordeau… et l’impression de se retrouver dans un dessin de Sempé. Le théâtre à l’état pur.

Réservé via Theatreonline

Superbe mise en scène ! Les acteurs sont vraiment épatants et magnifiques

Magnifique je savasi ce que j'allais voir j'aime beaucoup la Cie de Joël Pommerat

Réservé via Theatreonline

Le texte est très pauvre et banal, et la mise en scène accumule les platitudes. Les lumières? Oui, c'est joli, mais c'est surtout esthétisant et complètement creux. Pour le contenu, c'est un peu la caricature qu'on fait souvent du cinéma français: des gens qui n'ont pas les soucis du quotidien et qui discutent à l'infini d'arguties sentimentales. Le théâtre en France est décidément très plat!

Réservé via Theatreonline

Place Jacques Brel 78505 Sartrouville