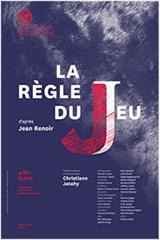

La règle du jeu

La règle du jeu

Coup de cœur de la rédaction Le 31 mai 2017

- De : Jean Renoir

- Mise en scène : Christiane Jatahy

- Avec : Eric Génovèse, Jérôme Pouly, Elsa Lepoivre, Julie Sicard, Serge Bagdassarian, Bakary Sangaré, Suliane Brahim, Jérémy Lopez, Laurent Lafitte, Pauline Clément, Marcus Borja, Marina Cappe, Tristan Cottin, Ji Su Jeong, Amaranta Kun, Pierre Ostoya Magnin, Axel Mandron

La règle du jeu - Photographies

- Chef-d’œuvre cinématographique sur scène

Chef-d’œuvre cinématographique dont le scénario est devenu un classique, La Règle du jeu entre au Répertoire dans une mise en scène de Christiane Jatahy.

Cette artiste brésilienne, révélée en France en 2013, a présenté en mars 2016 une virtuose adaptation des Trois Soeurs de Tchekhov : What if they went to Moscow ? Elle travaille depuis ses débuts sur l’interaction entre théâtre et cinéma, sur les liens entre l’acteur et le personnage, la réalité et la fiction. Alliant cohérence dramaturgique et vivacité formelle, c’est à la suite de Jean Renoir – qui s’est inspiré des Caprices de Marianne de Musset et du Mariage de Figaro de Beaumarchais – qu’elle crée cette version théâtrale, s’affranchissant des frontières entre les disciplines pour en sublimer les codes. En scène et à l’écran, les comédiens sont au centre des opérations de connexion : profondeur de champ, déplacement des points de vue, la caméra capte des émotions, surprend des situations.

« Nous dansons sur un volcan », disait le réalisateur au sujet de sa Fantaisie dramatique tournée en 1939. En prise avec les mutations de la société contemporaine, la metteure en scène orchestre, dans un même mouvement, la machinerie vaudevillesque et la dimension tragique de La Règle du jeu. En miroir du château du marquis de La Cheynaye, le plateau de la Salle Richelieu devient le lieu d’une mise en abyme du jeu, d’époques, de l’ici et maintenant.

- La presse

« Les scènes de « cinéma » sont fortes. Les comédiens-français se prêtent admirablement au jeu : Jérémy Lopez (Robert), Suliane Brahim (Christine), Elsa Lepoivre (Geneviève) crèvent l'écran. Avant de tout donner sur scène. Il faut beaucoup de cran et de talent pour jouer la spontanéité, haranguer le public et lui faire admettre son rôle d'« invité » ». Philippe Chevilley, Les Echos, 9 février 2017

- Note d'intention

Un jeune héros avoue lors d'une interview en direct à la radio, qu’il vit une histoire d'amour avec une femme étrangère. Pour étouffer l'affaire, le mari de cette dernière, un aristocrate, l’invite avec d'autres convives à séjourner dans son domaine de chasse, où se produira une tragédie.

Inspirée de la pièce d'Alfred de Musset Les Caprices de Marianne, La Règle du jeu de Jean Renoir est considérée comme l'un des films les plus importants du cinéma français. Il doit ce statut aussi bien à son scénario qui provoque la controverse à sa sortie – par la critique qu’il fait de la société française, juste avant la Seconde Guerre mondiale – qu’à la révolution esthétique qu’il opère par l'utilisation de la profondeur de champ, donnant aux situations du second plan une valeur équivalente à celles qui se déroulent au premier. C’est du cinéma, et en même temps, cela ressemble à du théâtre. Les personnages traversent les plans dans un ballet d'entrées et de sorties renforcé par la structure chorale.

Ma mise en scène de La Règle du jeu pour la Salle Richelieu entend mettre en évidence toute une série de relations et de connexions entre le scénario original et la réalité actuelle en jouant de ponts entre le passé et le présent. La première connexion existe au préalable dans le rapport qu'entretient l'oeuvre originale avec un auteur du répertoire de la Maison : Alfred de Musset. Dans son scénario, Jean Renoir s’empare des personnages des Caprices de Marianne et les transpose du XIXe au XXe siècle, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il dépeint les conflits de classes et les conflits éthiques dans une société au bord du précipice. La Christine de Renoir – inspirée de la Marianne de Musset – est autrichienne. Ses origines et sa personnalité constituent une source d'attraction et de répulsion. C’est à cause d’elle que le jeune héros – français – trouve la mort. C’est la fin du film et la fin d'un rêve de transformation de leur vie.

Dans cette nouvelle proposition de mise en scène, la pièce se déroule au XXIe siècle, de nos jours. Christine est d’origine arabe, le jeune héros traverse la mer et non les airs, et la guerre gronde dans les frontières invisibles qui séparent les personnes et dans la menace que constituent leurs origines diverses.

La deuxième connexion entre passé et présent se trouve dans le lien entre théâtre et cinéma. Si le théâtre a inspiré Jean Renoir à la fois pour le scénario et pour la réalisation de son film, c’est aujourd’hui le film qui inspire et habite le théâtre. Les deux langages s’entremêlent dans un hommage au cinéma de Renoir, mais aussi au théâtre, par la présence vivante des acteurs.

Le bâtiment historique de la Comédie-Française servira de décor au film qui sera projeté au début du spectacle, dévoilant au public la beauté de ses espaces, y compris ceux auxquels il n’a habituellement pas accès.

Le film veut révéler le théâtre et ses entrailles et servir de loupe posée sur les relations dévoilées dans le texte. Scène et écran dialoguent sur le plateau de la Salle Richelieu. Ce dialogue inclura le public, acteur, lui aussi, de cette histoire fictive d'hier et d’aujourd'hui.

Christiane Jatahy, texte traduit par Marcus Borja, assistant à la mise en scène

- Entretien avec Christiane Jatahy

Pourquoi avoir choisi La Règle du jeu pour votre entrée à la Comédie-Française ?

Pour écrire le scénario de La Règle du jeu, Jean Renoir s’est inspiré des Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, mais aussi du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux et du Mariage de Figaro de Beaumarchais dont il cite un extrait en ouverture du film. Autant de textes qui font partie du répertoire de la Comédie-Française. Il m’importait donc de penser la question de la mémoire de cette maison, du contact du passé avec le présent. Et ce, à tous les niveaux, dans tout ce qui fait son identité : le Répertoire, le bâtiment, les anciens décors et costumes, la Troupe. La Règle du jeu m’intéresse d’abord car ce film occupe une place très importante dans mon apprentissage et mon amour du cinéma. Ensuite, c’est un classique du cinéma et la réinterrogation des classiques est au coeur de mes recherches. Et enfin, ce choix rejoint un aspect majeur de mon travail, à savoir la relation entre théâtre et cinéma. J’ai fait toute une série de projets qui rapprochent ces deux arts en partant de la scène et qui, en quelque sorte, transforment le théâtre en cinéma. Proposer La Règle du jeu à la Comédie-Française, c’ est partir du cinéma pour le transformer en théâtre sans pour autant qu’il cesse d’être cinéma ; comme si les deux formes avaient fusionné dans la Comédie-Française, qui sera le décor réel et fictionnel du film comme de la pièce.

L'adaptation propose une actualisation de la trame originale du scénario de Renoir. Dans quelle mesure ce texte peut-il résonner de nos jours, déplacer et rendre

plus complexes nos points de vue sur la réalité qui nous entoure ?

Il m’est impossible de penser la mise en scène d’un texte classique sans questionner la manière dont ce texte trouve un écho dans l’actualité et la manière dont l’actualité le traverse. Il en sera de même pour La Règle du jeu : aussi bien par son insertion dans l’espace physique et symbolique de la Comédie-Française, que par le rapprochement avec des questions propres à la société actuelle. Ce dernier s’opère non parce que je réécrirais le texte, mais parce que je mets en évidence les éléments qui le connectent à l’actualité. C’est ce qui était à l'oeuvre dans Julia et What if they went to Moscow ?, je modifie certaines relations à l’intérieur du texte et déplace certains points de vue sur les personnages. Ainsi pour La Règle du jeu, l'action de la pièce-film ne se déroule pas dans la propriété de campagne de Robert (comme c’est le cas dans le film de Renoir), mais dans la Comédie-Française, au coeur de la ville. Elle est à la fois le corps physique de la trame – avec ses façades, ses foyers, ses couloirs, ses loges et ses escaliers qui servent de décors aux différentes scènes du film – et un élément entièrement intégré à la fiction que nous racontons. Cet édifice imposant, pourvu d’une salle à l’italienne, c’est la maison de Robert, où il reçoit ses invités. Le réel et le fictionnel sont en constante interpénétration.

Chez Renoir, le personnage de Christine est une Autrichienne exilée en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dans mon adaptation, elle est d’origine arabe. Ce changement attire l’attention sur le fait que, de nos jours, il existe peut-être une guerre invisible, moins ouverte et plus insidieuse que celle de 1939-45. Comme la Christine de Renoir, la mienne porte en elle le soupçon d’une supposée « menace étrangère » contre laquelle on croit devoir s’armer, aux portes d’une guerre imminente. Autre personnage important : Schumacher, garde-chasse allemand de Robert dans le film, il vient, dans mon adaptation, d’un pays d’Afrique noire et travaille comme agent de sécurité dans un environnement urbain. Il est celui qui fouille les sacs et décide qui peut ou non entrer dans la maison de Robert. Mais, paradoxalement, lui-même ne peut pas y entrer car il représente aussi ces « indésirables » qu’on voudrait tenir à distance. C’est donc un personnage marginal, tout comme Christine qui, bien qu’elle soit la maîtresse de maison, ne peut y trouver sa place. André Jurieux est aussi un personnage-clef de mon adaptation. Dans le film, il fait un raid aérien au-dessus de l’Atlantique. Ici, il traverse la Méditerranée en bateau et sauve de la noyade des dizaines d’immigrés dont l'embarcation a fait naufrage. Chez Renoir, c’est son amour pour Christine qui lui donne le courage d’accomplir son exploit héroïque. Dans mon adaptation, cet amour est toujours présent, mais c’est aussi parce qu'il connaît l’histoire de la famille de Christine, une famille d’immigrés qui a également dû traverser la mer, qu’il sauve les naufragés. Le triangle formé par Christine, Robert et André est particulièrement important : ces trois personnages font résonner aujourd’hui les questions fondamentales que posait le film à l’époque de sa sortie. La scène de la chasse, un des temps forts du film, serait impossible à illustrer ou transposer sur scène. Il fallait donc la traiter autrement. Je tiens à garder le secret de cette scène, mais je peux dire qu'ici, il s'agira surtout d'une chasse sociale où l’on questionnera la perversion des rapports de pouvoir dans la société urbaine actuelle.

Les rapports entre théâtre et cinéma occupent une place centrale dans votre recherche artistique. De quelle manière ces deux langages s’articulent-ils et s’interpénètrent-ils dans La Règle du jeu ?

Quand je réfléchis à l’adaptation d’une oeuvre, je pense avant tout à dessiner une ligne dramaturgique. En ce sens, le cinéma y a une fonction fictionnelle à part entière. Il n’apparaît pas uniquement comme un élément esthétique, ou pour le seul effet de proximité que permet la caméra. L’insertion du cinéma dans ce projet se fait à travers le point de vue du personnage de Robert. Ici, plutôt qu’un collectionneur d’automates et d’instruments mécaniques, comme chez Renoir, c’est un passionné de technologies cinématographiques. C’est parce qu’il allume sa caméra que le film a lieu. Le point de vue initial est le sien. Puis, au fur et à mesure, la caméra acquiert une vie autonome, elle quitte ses seules mains et ce premier point de vue est relativisé. Mais le scénario est fondé sur la passion de Robert pour le cinéma. Le film auquel assistent les spectateurs dans la salle – qui sont les invités de la soirée qu’il organise dans son théâtre privé – est celui qu’il vient de tourner au cours de cette même soirée. Et c’est La Règle du jeu. Notre manière même de filmer est une référence directe à Jean Renoir. Car il ne s’agit pas uniquement ici d’une adaptation au sens d’une actualisation de l’histoire pour la rapprocher de nous ou la rendre plus compatible avec une scène de théâtre. Il s’agit aussi d’étudier son esthétique et de trouver la façon de se l’approprier aujourd’hui, dans cet espace particulier. Ainsi, non seulement les dialogues sont ceux du scénario original, certes réorganisés pour les besoins de l’adaptation, mais la forme est directement empruntée à Renoir dans le travail des plans, des mouvements de caméra et des cadrages. Nous nous en approchons et nous en éloignons volontairement tour à tour, ce que je fais aussi dans mon travail sur le texte. Forme et contenu avancent donc ensemble dans ce va-et-vient entre passé et présent, mémoire et actualité. Contrairement aux autres projets que j’ai présentés à Paris, le début du spectacle sera un film auquel assisteront les spectateurs. Si dans What if they went to Moscow ? les deux langages étaient séparés l’un de l’autre dans des espaces étanches et, dans Julia, juxtaposés dans le même espace jouant avec les effets de direct et de différé, dans La Règle du jeu, la première donnée, la projection d'un film, est uniquement cinématographique. Ce n’ est qu’ensuite qu'émergera le théâtre.

Votre travail questionne souvent la place et le rôle du spectateur dans la fiction proposée par le plateau, aussi bien en termes spatio-temporels qu’en termes dramaturgiques. Qu’en est-il dans ce nouveau spectacle ?

C’est un travail qui sort de mes habitudes dans la mesure où ce n’est pas un projet de ma compagnie, mais j’y pose des questions majeures de ma recherche scénique, comme le rapport entre théâtre et cinéma, le travail avec les classiques, la frontière entre réel et fictionnel, et aussi la relation du théâtre avec le spectateur. Ce dernier n’est pas uniquement celui qui assiste à une oeuvre, il interagit directement avec elle. Je ne parle pas d’interaction où les spectateurs seraient interpellés ou sollicités par les acteurs, mais où ils occupent une fonction précise dans la fiction : ils sont les invités de la soirée de Robert, ils sont assis dans la salle de son théâtre privé pour assister au film qu’il leur a préparé, et aux numéros musicaux présentés pour l’occasion. Tout comme dans What if they went to Moscow ?, où les spectateurs de la pièce sont les invités de la fête d’anniversaire d’Irina, où les acteurs les traitent comme tels.

Pouvez-vous évoquer votre manière de travailler avec les acteurs ?

Le travail avec l’acteur est une question centrale de ma recherche théâtrale dans le sens où tout part de l'acteur vivant répondant directement au temps présent, un acteur à la fois très structuré et très libre, pouvant ainsi découvrir de nouvelles choses chaque jour. Ce type de jeu n’est possible que s’il est fondé sur la relation, la rencontre, le fait que les réponses se trouvent plus dans l’autre qu'en soi-même. Ainsi, le spectateur ne sait jamais si telle action était prévue à l'avance, s'il voit l’acteur ou le personnage, la réalité ou la fiction. Je travaille donc sur une zone limitrophe ténue entre ces deux endroits, ces deux instances scéniques. Les acteurs jouent à la fois dans un film et dans une pièce, dans une continuité nécessaire menant de l'un à l'autre. Ils ne présentent pas non plus une pièce préalablement répétée : ce sont simplement des hommes et des femmes invités à la fête de Robert qui improvisent un « petit spectacle » pour amuser les autres invités, à savoir les spectateurs. Ainsi je définis des territoires pour en effacer ensuite les limites et les rendre plus floues et plus mouvantes. Acteur et personnage, acteurs et spectateurs, réalité et fiction, chacune de ces frontières est un terrain de jeu et tout se passe dans cet équilibre instable. Le théâtre se fait entre deux personnes et non en chacune d’elles, c’est-à-dire, en réponse et en réaction l’une à l’autre.

Par les temps intolérants que nous traversons aujourd’hui, qu’est-ce qui vous pousse encore à croire et à créer au théâtre ?

Nous vivons des temps sombres et étranges. Penser n’importe quelle création ou n'importe quelle rencontre artistique aujourd'hui est indissociable de la question politique. Mais à l'heure actuelle c’est indispensable, plus qu’indissociable. Le contour de toute oeuvre se heurte à la réalité que nous vivons, elle ne peut pas y être aliénée. Et ce contour doit s’imprimer d’une pensée politique. Je trouve que toute oeuvre d’art porte en elle une potentialité révolutionnaire. Si elle me provoque et fait bouger ma pensée sur le monde qui m’entoure, aussi bien en tant qu’artiste qu’en tant que spectatrice, elle devient un instrument transformateur. Ce qui me pousse à continuer, c’est que je crois en la puissance de cette rencontre. Ce qui peut se passer entre la scène et les spectateurs, ou entre les artistes et l’oeuvre est la possibilité, même infime, de transformer la réalité de plus en plus individualisée, segmentée, dans laquelle nous vivons. L’utopie de continuer à faire de l’art consiste à le penser comme un canal de contact, un provocateur de rencontres. C’est le grand mouvement politique dont nous avons besoin aujourd’hui. Je fais encore du théâtre parce que je crois à la rencontre et à son pouvoir transformateur.

Propos recueillis et traduits par Marcus Borja, assistant à la mise en scène.

Sélection d'avis des spectateurs - La règle du jeu

ennui et facilités Par Alain C. - 5 janvier 2018 à 12h15

Allez revoir le film. L'idée de mettre sur une scène de théâtre un film était intéressante. On est plutôt habitué à l'inverse. Mais que de facilités et quel ennui ! 26 minutes de film dans les couloirs de la Comédie. 10 minutes suffisaient. Quel ennui ! Blagues de potache et chansonnettes d'époque : oui, Molière maniait la farce. Mais là il faut souvent se forcer à rire. Dialogue avec le public ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas nouveau et cela sent le procédé. D'ailleurs dans un si grand théâtre, cela ne prend pas. Un drone sur scène pourquoi pas ? Mais plusieurs minutes ? Il ne suffit pas de multiplier les "nouveautés" (pour la Comédie française) et de tenter de choquer le public (qui ne l'est pas) pour faire une pièce "moderne" de qualité. De longues périodes d'ennui. Des impros réussies, ... pour un exercice de Conservatoire. Beau jeu des comédiens, certes, souvent remarquable, même. Mais qu'allait-il faire dans cette galère ?

Nul Par Alice H. - 31 décembre 2017 à 06h49

Amateur de théâtre et de cinéma, je pense qu'il faut être vierge de toute expérience théâtrale ou cinématographique pour trouver un caractère innovant à ce spectacle. C'est un mélange de clichés gênants et d'une vision bien pauvre et stigmatisante de notre réalité. J'ai perdu 2h et 30€.

Réservé via Theatreonline

La règle du jeu Par Michèle V. - 27 décembre 2017 à 13h02

Venir à la comédie française pour voir 26 mn de film, m'a déçue. J'étais sur le point de partir quand les acteurs sont entrés sur scène. Que la metteuse en scène interroge le rapport cinéma théâtre ne me dérange pas dans la mesure où j'assiste à une pièce de théâtre!!! De plus la partie jouée était brouillon et décousue.Cette réinterprétation du film de Renoir est loin d'être réussie! Seul conseil: regarder ou revoir le film de Renoir au lieu de venir à la comédie française!!!!

Un hold up theatral Le 26 décembre 2017 à 20h06

Aucun intérêt : les seules scenes jouées sont du cabaret, toutes les scènes fondamentales sont filmées et c ‘est d ‘autant plus frustrant qu’elles le sont à l interieur du theatre! C est un hold up du theatre, ou du lowcost... aucune emotion ne peut en être transmise au public. Très peu d ‘applaudissements à la fin

Réservé via Theatreonline

Dommage! Par Eric C. - 21 décembre 2017 à 09h55

Si cette effraction de la vidéo sur les planches est très intéressante captivante digne d' un Molière, le reste n'est qu'une pauvre caricature d'un spectacle d 'école de fin d'année. Mise en scène fade, des acteurs sans son ( du troisième balcon le son remonte à peine), . Personnellement, je vois beaucoup de pièce, mais là, un vrai supplice de mauvaise . interprétation . A fuir!!

A fuir Par K L. - 21 décembre 2017 à 09h48

Mise en scène affligeante et d’un autre temps, séquence cabaret gênante (4 chansons d’affilée à faire chanter au public, de Dalida à Charles Trenet ou autres), dialogues incohérents que les changements de costumes incessants essaient de masquer, acteurs non dirigés qui semblent se demander ce qu’ils font là. Le film de Renoir avait un point de vue. Cette pièce n’en a aucune si ce n’est de montrer l’entre-soi. Que dire de positif? Ah, si, le film de 26 mn au début (pourtant pas moins dans le nombrilisme) permet au moins d’écourter la partie jouée et la gêne pour la troupe ressentie.

exaspérant Le 11 juin 2017 à 23h49

de la danse, du chant, du cinéma, pour 32€ on se dit chouette ! mais non, où est le théâtre là dedans ? nulle part. la mise en scène est affligeante de ringardise, de bêtise. comme quoi, on a beau avoir tous les meilleurs acteurs, si le metteur en scène est aussi stupide que de penser qu'on va faire wouah en entendant du pseudo Dalida sur lequel il faut en plus chanter et taper dans les mains, ou bien s'éclater de voir arriver un drône juste pour filmer les spectateurs : il se fourre les doigts dans les yeux. on s'est EMMERDé et on en a marre.

La règle du jeu Par Thymiane R. - 11 juin 2017 à 09h23

Très décevant. Ressorts faciles utilisés : le gay qui en fait des tonnes, des filles dénudées qui fuient un ennemi qui les traque et dont on filme le visage apeuré (raccoleur et pervers), séances karaoke' ridicules et interactions avec le public qui rappellent (Mais c est raté) le théâtre de boulevard, un film bien trop long et bien trop fort. Certes la plupart des acteurs sont très bons mais on se demande ce qui a pris à la comédie française d accepter de prendre part à une mise en scène aussi mauvaise.

Réservé via Theatreonline

Moyenne des avis du public - La règle du jeu

Pour 31 Notes

Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?

ennui et facilités Par Alain C. (1 avis) - 5 janvier 2018 à 12h15

Allez revoir le film. L'idée de mettre sur une scène de théâtre un film était intéressante. On est plutôt habitué à l'inverse. Mais que de facilités et quel ennui ! 26 minutes de film dans les couloirs de la Comédie. 10 minutes suffisaient. Quel ennui ! Blagues de potache et chansonnettes d'époque : oui, Molière maniait la farce. Mais là il faut souvent se forcer à rire. Dialogue avec le public ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas nouveau et cela sent le procédé. D'ailleurs dans un si grand théâtre, cela ne prend pas. Un drone sur scène pourquoi pas ? Mais plusieurs minutes ? Il ne suffit pas de multiplier les "nouveautés" (pour la Comédie française) et de tenter de choquer le public (qui ne l'est pas) pour faire une pièce "moderne" de qualité. De longues périodes d'ennui. Des impros réussies, ... pour un exercice de Conservatoire. Beau jeu des comédiens, certes, souvent remarquable, même. Mais qu'allait-il faire dans cette galère ?

Nul Par Alice H. (1 avis) - 31 décembre 2017 à 06h49

Amateur de théâtre et de cinéma, je pense qu'il faut être vierge de toute expérience théâtrale ou cinématographique pour trouver un caractère innovant à ce spectacle. C'est un mélange de clichés gênants et d'une vision bien pauvre et stigmatisante de notre réalité. J'ai perdu 2h et 30€.

Réservé via Theatreonline

La règle du jeu Par Michèle V. (1 avis) - 27 décembre 2017 à 13h02

Venir à la comédie française pour voir 26 mn de film, m'a déçue. J'étais sur le point de partir quand les acteurs sont entrés sur scène. Que la metteuse en scène interroge le rapport cinéma théâtre ne me dérange pas dans la mesure où j'assiste à une pièce de théâtre!!! De plus la partie jouée était brouillon et décousue.Cette réinterprétation du film de Renoir est loin d'être réussie! Seul conseil: regarder ou revoir le film de Renoir au lieu de venir à la comédie française!!!!

Un hold up theatral Le 26 décembre 2017 à 20h06

Aucun intérêt : les seules scenes jouées sont du cabaret, toutes les scènes fondamentales sont filmées et c ‘est d ‘autant plus frustrant qu’elles le sont à l interieur du theatre! C est un hold up du theatre, ou du lowcost... aucune emotion ne peut en être transmise au public. Très peu d ‘applaudissements à la fin

Réservé via Theatreonline

Dommage! Par Eric C. (1 avis) - 21 décembre 2017 à 09h55

Si cette effraction de la vidéo sur les planches est très intéressante captivante digne d' un Molière, le reste n'est qu'une pauvre caricature d'un spectacle d 'école de fin d'année. Mise en scène fade, des acteurs sans son ( du troisième balcon le son remonte à peine), . Personnellement, je vois beaucoup de pièce, mais là, un vrai supplice de mauvaise . interprétation . A fuir!!

A fuir Par K L. (1 avis) - 21 décembre 2017 à 09h48

Mise en scène affligeante et d’un autre temps, séquence cabaret gênante (4 chansons d’affilée à faire chanter au public, de Dalida à Charles Trenet ou autres), dialogues incohérents que les changements de costumes incessants essaient de masquer, acteurs non dirigés qui semblent se demander ce qu’ils font là. Le film de Renoir avait un point de vue. Cette pièce n’en a aucune si ce n’est de montrer l’entre-soi. Que dire de positif? Ah, si, le film de 26 mn au début (pourtant pas moins dans le nombrilisme) permet au moins d’écourter la partie jouée et la gêne pour la troupe ressentie.

exaspérant Le 11 juin 2017 à 23h49

de la danse, du chant, du cinéma, pour 32€ on se dit chouette ! mais non, où est le théâtre là dedans ? nulle part. la mise en scène est affligeante de ringardise, de bêtise. comme quoi, on a beau avoir tous les meilleurs acteurs, si le metteur en scène est aussi stupide que de penser qu'on va faire wouah en entendant du pseudo Dalida sur lequel il faut en plus chanter et taper dans les mains, ou bien s'éclater de voir arriver un drône juste pour filmer les spectateurs : il se fourre les doigts dans les yeux. on s'est EMMERDé et on en a marre.

La règle du jeu Par Thymiane R. (1 avis) - 11 juin 2017 à 09h23

Très décevant. Ressorts faciles utilisés : le gay qui en fait des tonnes, des filles dénudées qui fuient un ennemi qui les traque et dont on filme le visage apeuré (raccoleur et pervers), séances karaoke' ridicules et interactions avec le public qui rappellent (Mais c est raté) le théâtre de boulevard, un film bien trop long et bien trop fort. Certes la plupart des acteurs sont très bons mais on se demande ce qui a pris à la comédie française d accepter de prendre part à une mise en scène aussi mauvaise.

Réservé via Theatreonline

la règle du jeu Par Helene O. (1 avis) - 16 mai 2017 à 19h33

je n'ai pas aimé du tout je m'attendais à mieux venant de la Comédie française les acteurs criaient c'était brouillon le mélange cinéma théâtre j'aime bien en général mais là cela n'allait pas

Réservé via Theatreonline

Innovant mais parfois perturbant Par Michel L. (1 avis) - 16 mai 2017 à 19h09

Les séquences s'enchainent - des techniques et parfois même de la technologie - des pirouettes et du théâtre de boulevard - parfois le mariage est maladroit - le cabotinage se marie mal aux émotions - on en perd le fil de l'histoire si tant est qu'on en ait saisi le sens - trop brouillon parfois alors que l'innovation est bien présente - le cinéma au théâtre ça ne s'invente pas - l'interaction avec le public ne se décide pas - il doit être construit - le dénouement est connu et pourtant bien amené - à découvrir donc avec la prudence des explorateurs !

Comment entamer le crédit aveugle qu'on fait à la Comédie Française Par Louis C. (1 avis) - 15 mai 2017 à 19h04

Sans même lire les critiques, j'étais persuadé que, au pire, un spectacle revêtu du cachet de la Comédie Française serait "pas mal", à défaut d'être bonne, très bonne ou excellente.. Hélas, la pièce est nulle. Sans compter que découvrir (un peu tard) qu'on aura payé 30 euros pour assister à un spectacle dont la moitié est composée d'un film tonitruant et désarticulé a tout d'une arnaque. La partie jouée "en réel" ne rachète d'ailleurs rien: dialogues en lambeaux, personnages caricaturaux auxquels il est impossible de croire une seconde. Le peu que j'ai pu saisir de ce qui est en jeu dans ce spectacle repose entièrement sur le souvenir que j'ai conservé du film originel de Renoir. Bref, je n'ai rien de positif à dire de cette soirée. Résultat: Moi qui avais l'intention de souscrire à trois abonnements à la Comédie Française, je juge désormais plus prudent de m'abstenir et de ne me décider que cas par cas, après avoir lu au préalable plusieurs critiques.

Par Joseph C. (1 avis) - 14 mai 2017 à 17h27

Les comédiens sont excellents mais dans un emploi en dehors de celui qui est attendu à la Comédie Française. Trop de film et un rappel au film peu convaincant. Reste la magie de la Comédie Française

Réservé via Theatreonline

Effarant de mediocrite Le 13 mai 2017 à 09h42

On a l.impression de voir de jeunes débutants s.amuser en improvisant. Pourtant le texte est un copié collé du film qui lui est excellent. Pitié la comédie française, on veut du théâtre pas du cabaret

Réservé via Theatreonline

À voir... si vous n'êtes pas dans votre état naturel ! Par Gauthier W. (1 avis) - 30 avril 2017 à 21h42

Une mise en scène déroutante au point que nous ne savions plus si l'interpellation des acteurs par une spectatrice faisait ou non partie du spectacle et que les problèmes techniques ne se remarquaient même plus... Personnellement, je n'ai toujours pas saisi l'intérêt de la présence d'un drone sur scène (ni même pourquoi un acteur semblait vouloir le mordre...) ainsi que d'un filet de sécurité... Si la volonté de mêler cinéma et théâtre est intéressante, passer un film de 25min en début de représentation donne la désagréable impression d'assister à une retransmission. Le sentiment de malaise s'accroît encore à l'issue de ce film lorsque la séance de chasse semble se muer en séance de viol collectif... Malgré leur énergie, les acteurs, apparemment continuellement en roue libre, semblent se demander ce qu'ils font là ou, du moins, ce qu'ils ont fait pour mériter ça... En résumé, je retournerais probablement à la Comédie Française mais je ne recommanderai certainement pas "La règle du jeu".

la regle du jeu Par Francoise H. (1 avis) - 21 avril 2017 à 09h00

Tres mauvaise soiree La metteur en scene se fait plaisir

Informations pratiques - Comédie-Française - Salle Richelieu

Comédie-Française - Salle Richelieu

Place Colette 75001 Paris

- Métro : Palais Royal - Musée du Louvre à 138 m (1/7), Pyramides à 271 m (7/14)

- Bus : Palais Royal - Comédie Française à 40 m, Palais Royal - Musée du Louvre à 86 m, Bibliothèque Nationale à 396 m

Plan d’accès - Comédie-Française - Salle Richelieu

Place Colette 75001 Paris