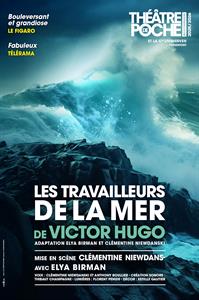

L'Intervention

L'Intervention

- De : Victor Hugo

- Mise en scène : Alain Prioul

- Avec : Corinne Debeaux, Laurence Guatarbes, Yves Buchin

« moi , l’argent, je le méprise », se répète Edmond

« l’argent mérite bien quelques sacrifices» , se dit Eurydice

Edmond et Marcinelle, couple de petits artisans, ne cessent de se quereller à propos de l’argent qu’ils n’ont pas.

Eurydice, chanteuse de variété, se lasse du baron de Gerpivrac, snob ridicule qui l’entretient.

Edmond va se laisser séduire par la trop belle Eurydice, elle-même prête à se laisser aller à « un caprice de grenier ».

Eurydice tentera de pousser la fausse candide Marcinelle dans les bras du si fortuné Gerpivrac, espérant se débarrasser à la fois du stupide baron et de l’épouse encombrante.

Mais rien ne se déroulera comme souhaité et finalement chacun regagnera, non sans amertume, sa place initiale.

Lorsque l’on décide de monter une pièce comme L'Intervention, c’est que l’on a envie de se confronter à la question de la pertinence de formes apparemment désuètes telles que le mélodrame et le vaudeville. Ce travail de réflexion, je l’avais déjà entrepris en montant Les deux orphelines de Dennery. En ne jouant pas la carte de la parodie mais celle d’une stylisation expressionniste, je souhaitais alors montrer que l’émotion pathétique pouvait survivre à une morale obsolète voire à un discours réactionnaire (n’est-ce pas un fonctionnement fréquent à la télévision ?).

Chez Victor Hugo, le discours tenu m’intéresse et me semble toujours d’actualité. En étudiant les mécanismes de séduction entre quatre personnages de conditions sociales différentes et d’opinions divergentes (tout de moins en apparence), Hugo brosse un féroce tableau de couple, dans lequel l‘argent occupe une place centrale. En ce sens, « l’intervention » pourrait être un quatrième volet de La vie à deux, mon précédent spectacle adapté de nouvelles de Dorothy Parker.

Dans L'Intervention, l’argent est omniprésent. Il régit la vie de chacun des couples : éternels sujets de querelles dans un cas, relation d’intérêt dans l’autre. Il alimente les fantasmes de tous. Marcinelle, victime de la mode et grande consommatrice potentielle, n’a pas l’argent qui, selon elle, lui permettrait d’être jolie. Eurydice, chanteuse parvenue et entretenue, fantasme sur une pureté originelle, qui passerait par un retour à une vie modeste mais se sait complètement incapable de renoncer aux plaisirs du luxe. Ces deux femmes rêvent d’échanger leur place sans se rendre compte que leurs aspirations sont jumelles : toute deux veulent l’argent et la bonne conscience.

Edmond est justement pétri de cette bonne conscience . Il méprise l’argent qui occupe cependant la quasi-totalité de son discours. L’argent est forcément sale, mais cela ne l’empêche pas de se laisser envoûter par une toilette luxueuse. Le baron de Gerpivrac ne parle lui aussi que d’argent, du comment le dépenser, du pouvoir qu’il confère. L’argent sent bon mais le baron n’en méprise pas moins les gens intéressés. Encore deux personnages aux discours apparemment opposés mais qui se ressemblent dans leur ridicule extrémisme.

Ces gémellités de personnages, j’ai souhaité les mettre en exergue en faisant jouer les deux hommes par le même acteur et en accentuant la ressemblance physique (même silhouette) des deux femmes. Les couples finissent par se ressembler et quand un élément d’un couple tombe sous le charme de l’élément du couple opposé, il semble simplement tomber amoureux d’une condition qui n’est pas la sienne, d’un «enrobage» - comme dirait Marcinelle – qui ne lui est pas familier et non d’un autre que sa compagne ou son compagnon coutumier.

Le mélange du mélodrame et du vaudeville permet ici de balayer un spectre large d’expression théâtrale d’émotions. En ne jouant pas le second degré complice, j’espère faire cohabiter le drôle et le douloureux : le mélodrame par son emphase fait émerger le ridicule des situations les plus douloureuses (ainsi la réconciliation d’Edmond et de Marcinelle autour de la robe de leur fille morte finit par sonner comme une version morbide du contemporain «on reste ensemble à cause du gosse»), le vaudeville par sa précision mécanique fait surgir l’impitoyable cruauté des situations comiques (les maladresses d’Edmond face à Eurydice causées par le renoncement immédiat de tous ses discours auxquels il s’était efforcé de croire). C’est cet incessant va et vient entre ridicule, cruauté, comique et douleur qui me semble approprié à décrire notre rapport à l’argent et notre positionnement social, si pathétiquement ridicule, si stupidement douloureux.

Tout en respectant le texte dans sa quasi-intégralité, j’ai choisi de ne pas situer le spectacle dans une époque clairement déterminée. Je souhaite créer un univers sobrement stylisé : décors en trompe l’œil peints sur bois, costumes racontant par de petites touches les personnages (Gerpivrac sera habillé très «sports-wear» avec des marques visibles un peu partout, Eurydice aura une robe très «chanteuse de variétés» avec des pièces de monnaie cousues dessus…). La seule réelle infidélité que je m’autoriserai avec le texte d’Hugo concerne la chanson d’Eurydice, devenue chanteuse de variété. Hugues Leroy a écrit une chanson pour Eurydice, parodie de tube mélangeant bonne conscience et inquiétude existentielle adolescente.

Je veux que ce spectacle soit joyeux, émouvant et populaire, comme le sont les deux genres auxquels il emprunte sa forme. Chaque spectateur pourra choisir de s’émouvoir ou bien de rire des mésaventures des personnages. Laisser au spectateur la liberté de choisir la distance avec laquelle il souhaite voir ce spectacle s’inscrit dans une volonté de ne pas devenir didactique, tout en posant de façon dialectique la question du rapport entre l’affectif et la couleur de l’ argent.

Alain Prioul

metteur en scène

« (…) Le texte de Hugo était presque entièrement respecté et

interprété avec justesse par Laurence Guatarbes (Marcinelle) et Corinne

Debeaux (Eurydice).

Jeu de scène pertinent, je n’ai jamais vu Eurydice aussi humiliée de se voir

rappeler qu’elle avait demandé de l’argent.(…) L’idée de faire jouer

Gombert et Gerpivrac par le même acteur (Yves Buchin) était insolite et intéressante,

comme deux représentations de Hugo lui-même.(…)» Arnaud Laster

(Universitaire, spécialiste de V.Hugo) - Le XIXème siècle culturel

« (…) Cette courte pièce méconnue d’un maître de l’écriture sans nul doute vous étonnera par sa tonalité déroutante et le jeu passionné des comédiens. » Paris Paname

Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?

Informations pratiques - Théâtre du Nord-Ouest

Théâtre du Nord-Ouest

13, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris

- Métro : Grands Boulevards à 93 m (8/9), Le Peletier à 344 m (7)

- Bus : Grands Boulevards à 104 m, Le Peletier - Haussmann à 351 m, Cadet à 353 m, Richelieu - 4 Septembre à 396 m

Plan d’accès - Théâtre du Nord-Ouest

13, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris