Carlo Gozzi

Carlo Gozzi (1720-1806) : l’homme qui avait tort

Le Comte Gozzi naquit en 1720 dans une famille de nobles vénitiens très bien ruinée, et parfaitement déchirée de l’intérieur. Il passa sa vie en conséquence à ruminer des soucis d’argent - comme beaucoup de grands dramaturges - et à fomenter des procès que les difficultés pécuniaires aussi bien que son humeur irascible lui inspiraient.

Engagé à dix-sept ans dans les troupes que Venise tenait stationnées en Dalmatie, le jeune homme, poète et chansonnier de tout son cœur, goûta à loisir les vicissitudes parfois burlesques et parfois dangereuses de la vie de garnison. Mais il y rencontra également ce qu’on appellerait aujourd’hui le "théâtre aux armées" - le jeune officier, particulièrement prolixe et cocasse sur la scène, mais fort taciturne et réservé dans la vie, semble avoir fourbi là ses premières armes comiques.

Ce ne fut pourtant qu’à quarante ans que Carlo Gozzi devint auteur dramatique, il s’y détermina pour mieux chercher querelle à ses contemporains, l’abbé Chiari, et l’avocat Carlo Goldoni qui tenaient à eux deux le haut du pavé théâtral dans la Sérénissime. Les comédies de Goldoni, souvent écrites en dialecte vénitien, attiraient les foules dans les théâtres de la ville ; elles représentaient la modernité, l’excitation des "idées nouvelles" aux accents philosophiques et rousseauïstes qui soufflaient alors sur l’Europe... Irrité par ce qu’il jugeait être une platitude d’invention épouvantable chez les auteurs à la mode, le Comte se mit en devoir de leur damer le pion.

L’élément décisif de cette soudaine et fantastique déclaration de guerre fut la rencontre opportune de Gozzi avec Antonio Sacchi, le directeur de la plus fameuse troupe de commedia dell’arte de l’époque. Coauteur non avoué et protagoniste du Serviteur de deux maîtres de Goldoni quinze ans plus tôt, en 1745, Sacchi venait pour lors de rentrer à Venise après une absence prolongée. Sa compagnie de masques avait subi un exil forcé au Portugal depuis que les acteurs de Goldoni et de Chiari s’étaient mis à jouer "à la moderne", à visage découvert.

En 1760 la nouveauté était la comédie de mœurs à la française, telle que la concevait l’avocat imbu de Molière. Les "lumières" de Paris scintillaient à l’horizon ; Diderot, là-bas, donnait l’exemple de la nouvelle veine d’inspiration bourgeoise avec son Fils naturel, en 1757, puis le Père de famille, en 1758 - des drames "réalistes", pesamment sentimentaux, qui étaient censés instruire le peuple et le rendre philosophe... Ces choses faisaient bouillir de rage l’aristocrate désabusé, et passablement misanthrope.

Gozzi avait tort. De tous les points de vue modernistes, ressasser la tradition vénitienne était à contre-courant de tout. C’était rêver d’un théâtre ancien, anti-encyclopédiste et joyeusement délirant - tel que le pratiquait, en France même, avec un énorme succès populaire d’ailleurs, l’Opéra-Comique de Favart dans le cadre de la Foire Saint-Germain. Quant à songer à remettre les masques à la mode auprès des Vénitiens, vouloir en refaire la coqueluche du public désormais habitué aux scènes de Goldoni, c’était une gageure trop absurde pour pouvoir être prise au sérieux.

C’est pourtant ce que réussit à accomplir brutalement, en quelques mois, de janvier 1761 à janvier 1762, la brillante association de Gozzi et de Sacchi. Ce dernier, un Truffaldino hors de pair, était accompagné des héritiers les plus distingués de la tradition comique italienne. Il y avait Cesare Darbes en Pantalone - lui aussi ex-collaborateur occasionnel de Goldoni - Agostino Fiorelli en Tartaglia, et Antonio Zannoni en Brighella. Ces gens se trouvaient à ce moment-là en marge de la vie théâtrale de Venise, avec leur précieux répertoire de gags, leur patrimoine de dialogues à l’emporte-pièce et à géométrie variable, de drôleries bien rodées à toutes les situations comiques.

C’était l’équipe rêvée pour servir les desseins en restauration fantastique du teigneux Carlo Gozzi ; pour survivre, Sacchi et sa "brigade" devaient coûte que coûte reconquérir la confiance et l’affection du public vénitien - par ailleurs l’habileté de la troupe permettait à Gozzi de ne pas lasser son imagination dans l’écriture du détail de certaines scènes, mais de confier un simple canevas sur lequel les acteurs pouvaient broder à leur convenance. Dans le Roi cerf les scènes de comédie ne sont pas écrites, seulement indiquées : "Truffaldino se lamentera sur l’infidélité de Smeraldine", etc... Les comédiens savaient comment remplir ces vides eux-mêmes en puisant dans leur répertoire.

Le coup d’envoi de la reconquête fut donc donné le soir du 21 janvier 1761, lorsque la troupe présenta un spectacle nouveau, tressé sur un canevas de Gozzi : L’Amour des trois oranges. Il s’agissait d’une parodie drolatique des œuvres "psychologiques" de Goldoni et de l’emphase prétentieuse de Chiari... A cette époque facétieuse - où la propriété littéraire n’existait pas - les parodies constituaient un genre courant fort goûté. En France, par exemple, chaque tragédie ou presque avait droit à sa parodie, écrite à la hâte par quelque joyeux humoriste du théâtre de la Foire ; Alexis Piron, Charles Collé, Charles Panard, tous chansonniers satiriques, comme aussi Joseph Vadé ou Gaspard Taconet étaient passés maîtres à ce jeu-là. Leurs moqueries farfelues attiraient infiniment plus de public que les œuvres originales - elles attiraient aussi, bien entendu, la haine des auteurs bafoués, fussent-ils Voltaire ou Denis Diderot !

Dans cette optique déformante le succès des " Trois oranges " fut brillant et vif ; la joie du public enhardit le Comte Gozzi qui brossa aussitôt une œuvre originale de sa façon cavalière - et tout de même éminemment poétique : Il Corvo, (Le Corbeau), représenté en octobre de la même année devant une audience accrue. Il ajouta, dans les premiers jours de janvier 1762, Il Recervo, (le Roi cerf), qui fit courir tout Venise. Le parfait accord entre l’écriture dilettante de Gozzi, la naïveté cocasse d’une grosse machinerie, et le professionnalisme des acteurs faisait merveille. Quelques semaines plus tard, le 22 janvier 1762, Turandot marquait définitivement la victoire des contestataires, achevant de mobiliser le public en faveur de Carlo Gozzi et des tenants du masque, des lazzi, et des coups de théâtre à vous couper le souffle...

Tant et si bien qu’au mois d’avril de la même année Goldoni écœuré, délaissé, acceptait une invitation à venir travailler à Paris, et quittait Venise pour toujours... La terrible ironie est que le réformateur - sur qui Diderot était publiquement accusé d’avoir copié ! - trouva la Comédie Italienne parisienne en pleine déconfiture dans le vieux Théâtre de Bourgogne de la rue Mauconseil ; il dût se mettre à travailler avec les masques qu’il avait arrachés en Italie !

Cependant, à Venise, la cause du fantastique était entendue ; Gozzi triomphait. D’avoir chassé son concurrent, ou plutôt son ennemi, ne l’empêcha pas de continuer à fournir à la troupe de Sacchi, désormais accrochée à son invention et à son insolente misanthropie, La Femme serpent dès le carnaval d’automne.

Cinq autres pièces suivirent ; l’avant-dernière, en janvier 1765, L’Augellino belverde, reprenait un personnage des " Trois Oranges ", comme s’il s’agissait pour l’auteur de clore un cycle de création intense.

C’était cet Oiseau vert inoubliable, si brillamment recréé par Benno Besson à Genève en 1982, et pour lequel Jean-Marc Stehlé, le décorateur, avait inventé entre autres féeries époustouflantes, un étonnant "escalier gonflable".

La mode de ce "théâtre fabulesque" dura jusque vers 1780, époque où Carlo Gozzi commença à rédiger ses Mémoires inutiles qui allaient l’occuper pendant dix-huit années de sa longue vie.

Il vécut suffisamment pour subir les contrecoups de la Révolution française, ce "mal français" dont il avait subodoré l’extension. Il assista à l’écroulement de la République de Venise rayée d’un trait de plume en 1797 par le corse Buonaparte - cela au nom de trois vertus emblématiques bien propres à faire ricaner le vieil ours solitaire qui daubait sur "le doux rêve d’une démocratie impossible à faire entrer dans les faits, nous avons bien vu".

La création d’un Empire triomphant et autoritaire par l’assassin de Venise la Sérénissime ne pouvait que renforcer son sens de la dérision des entreprises humaines touchant la politique en général et les croyances des peuples.

A sa mort, en 1806, Gozzi n’aurait rien eu à ajouter à ce qu’il écrivait en 1798, au moment où il publiait ses Mémoires : "Les hurlements des rêveurs qui vantaient "Liberté, Egalité et Fraternité", nous ont rompu les oreilles : quant à ceux qui ne rêvaient point, il leur a fallu feindre de rêver, afin de protéger leur honneur, leurs biens, voire leur vie". - Phrase prudente, certes, et tristement intemporelle, qui convient à toutes les formes d’autocratie, quels que soient les vents qui leur donnent des ailes.

Claude Duneton

Prochainement - Carlo Gozzi

Le Bout, Paris

- De : Carlo Gozzi

- Adaptation : Doriane Emerit

- Mise en scène : Doriane Emerit

- Avec : Doriane Emerit

Renzo et Barbarina s'aventurent dans une forêt enchantée. En chemin, ils seront mis au défi d'affronter différentes épreuves. Ils devront trouver la pomme qui chante et l'eau qui danse.

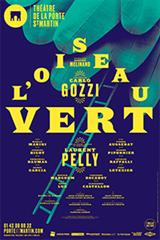

De 1999 à hier - Carlo Gozzi

Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Laurent Pelly

- Avec : Pierre Aussedat, Georges Bigot, Emmanuel Daumas, Nanou Garcia, Eddy Letexier, Marilù Marini, Jeanne Piponnier, Fabienne Rocaboy, Sabine Zovighian, Olivier Augrond, Grégory Faive, Thomas Condemine

Ménilmontant, Paris

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Loïc Pruzan, Dominique Oguic

- Avec : Pierre Casanova, Philippe Bellande, Géraldine Bic, Marion Amen, Gaelle Lissorgues, Pascale Casanova, Loïc Pruzan

Ménilmontant, Paris

- De : Molière, Georges Courteline, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, Carlo Gozzi, Alfred de Musset, Georges Feydeau, Sacha Guitry

- Mise en scène : Marjorie Nakache

- Avec : Marjorie Nakache, Jean Racine, Jamila Aznague, Adèle Liners, Sonja Mazouz

Théâtre Jacques Carat à Cachan, Cachan

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Sandrine Anglade

- Avec : Charlie Nelson, Jean-Paul Muel, Damien Houssier, Emilie Gavois-Kahn, Tania Tchénio, Emmanuelle Ramu, Priscilla Bescond, Pierre-François Doireau, Thierry Mettetal, Patrice Bornand

Théâtre Suresnes - Jean Vilar, Suresnes

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Sandrine Anglade

- Avec : Charlie Nelson, Jean-Paul Muel, Damien Houssier, Emilie Gavois-Kahn, Tania Tchénio, Emmanuelle Ramu, Priscilla Bescond, Pierre-François Doireau, Thierry Mettetal, Patrice Bornand

Théâtre des Sources, Fontenay-aux-Roses

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Sandrine Anglade

- Avec : Charlie Nelson, Jean-Paul Muel, Damien Houssier, Emilie Gavois-Kahn, Tania Tchénio, Emmanuelle Ramu, Priscilla Bescond, Pierre-François Doireau, Thierry Mettetal, Patrice Bornand

Opéra Bastille, Paris

- De : Sergueï Prokofiev, Carlo Gozzi

- Mise en scène : Gilbert Deflo

- Avec : Philippe Rouillon, Charles Workman, Hannah Esther Minutillo, Guillaume Antoine, Barry Banks, Jean-Luc Ballestra, Alain Vernhes, Jeanne-Michèle Charbonnet, Letitia Singleton, Natacha Constantin, Aleksandra Zamojska, Victor von Halem, Antoine Garcin, Lucia Cirillo

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN , Sartrouville

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Dan Jemmett

- Avec : Pascal Dujour, Marie-Paule Ramo

Malakoff scène nationale – Théâtre 71, Malakoff

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Dan Jemmett

- Avec : Pascal Dujour, Marie-Paule Ramo

L'Azimut - Théâtre F. Gémier / P. Devedjian, Antony

- De : Carlo Gozzi

- Mise en scène : Dan Jemmett

- Avec : Pascal Dujour, Marie-Paule Ramo