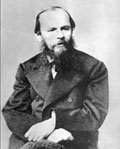

Fédor Dostoïevski

- Fedor Dostoïevski (1821-1881)

En 1844, Dostoïevski écrit son premier roman, Les Pauvres Gens qui connaît un succès certain, ce qui n’est malheureusement pas le cas de ses romans suivants. En 1847, il fréquente le cercle du socialiste utopiste Petrachevski et en 1849 il est arrêté et emprisonné avec les autres membres. Déporté dans un bagne de Sibérie, il partage sa vie avec des forçats de droit commun. Il écrit dans sa correspondance : « Je n'ai pas perdu mon temps : j'ai appris à bien connaître le peuple russe, comme peut-être peu le connaissent. ». C'est un tournant dans la vie de l'auteur. Il abandonne ses sentiments libéraux et se tourne vers la religion et le monarchisme. Cette conversion sera à la racine même de son chef-d'oeuvre, Crime et châtiment. Sa peine se termine en 1854 et il est affecté comme officier à un régiment de Sibérie.

Il recommence à nouveau à écrire et en 1857, il épouse Maria Dmitrineva Isaeva. En 1860, il obtient sa retraite comme sous-lieutenant et l’autorisation de rentrer vivre à Saint-Petersbourg, sous la surveillance de la police secrète. Il renoue alors avec les libéraux et fonde avec son frère Mikhaïl une revue modérée et nationaliste, Le Temps, qui sera interdite en 1863. Malgré les ouvertures politiques qui suivent l’arrivée au pouvoir du tsar Alexandre II en 1855, on assiste à l'émergence de mouvements révolutionnaires violents, ce qui inquiète beaucoup Dostoïevski.

En 1862, il se rend en Europe pour la première fois et rencontre Apollinaria Souslova. Sa femme meurt en 1864, puis son frère Mikhaël en 1865. Il est couvert de dettes et pour échapper aux créanciers, il continue à voyager et tente de faire fortune à la roulette. On trouve des échos de sa passion maladive du jeu dans Le Joueur (1866) ainsi que L'adolescent (1875). Il revoit Apollinaria Suslova qui refuse sa proposition de mariage.

Ces années d'errances et de troubles marquent profondément Dostoïevski. Son aversion pour l'Europe et la démocratie grandit. Il publie le célèbre Carnets du sous-sol qui est en quelque sorte une réponse au roman Que faire ? du révolutionaire Tchernitchevski. Selon Dostoïevski, l'égalité démocratique n'efface pas la violence des rapports humains mais l'exacerbe au contraire. Il engage Anna Griogorievna Snitkine comme secrétaire et elle devient sa femme en 1867.

La situation du ménage s'améliore, Dostoïevski renonce au jeu et se met à travailler régulièrement, publiant ses oeuvres les plus abouties : Crime et Châtiment, l'Idiot, Les Démons. Il écrit le Rêve d’un homme ridicule en 1877. Son oeuvre romanesque s'achève par le monumental Les frères Karamazov, qu'il publie à l'âge de 60 ans.

Le succès populaire arrive enfin. Son Discours sur Pouchkine (1880) fait même de lui un héros national. Il succombe à une hémorragie en 1881 et est enterré à Saint-Pétersbourg. Ses obsèques sont suivies par 30 000 personnes.

- Pluralité des voix

Saint-Pétersbourg, 1849. Le 16 novembre, pour non-dénonciation d’une "lettre criminelle envers la religion et l’Etat", le tribunal militaire condamne Dostoïevski, Grigoriev, et leurs camarades à la peine capitale. Cinq jours plus tard, le peloton d’exécution les met en joue. Au dernier moment, note Herzen dans ses Mémoires, "le général Rostovtsev déclare aux condamnés que le tsar leur fait don de la vie. L’idée s’impose que ce général-là fut choisi entre tous parce qu’il était bègue". Dostoïevski fit quatre ans de bagne. Quant à Grigoriev, il perdit la raison.

Dostoïevski, à l’égal du Prométhée de Goethe, ne crée pas, comme Zeus, des esclaves sans voix, mais des hommes libres, capables de prendre place à côté de leur créateur, de le contredire et même de se révolter contre lui.

La pluralité des voix et des consciences indépendantes et distinctes, la polyphonie authentique des voix à part entière, constituent en effet un trait fondamental des romans de Dostoïevski. [...] La conscience du héros est présentée comme une conscience autre, étrangère, mais en même temps elle n’est pas réifiée, ni fermée sur elle-même, elle ne devient pas simple objet de la conscience de l’auteur. [...]

Dostoïevski est le créateur du roman polyphonique. Il a élaboré un genre romanesque fondamentalement nouveau. C’est pourquoi son oeuvre ne se laisse enfermer dans aucun cadre, n’obéit à aucun des schémas connus de l’histoire littéraire, que nous avons pris l’habitude d’appliquer au roman européen. On voit apparaître, dans ses oeuvres, des héros dont la voix est, dans sa structure, identique à celle que nous trouvons normalement chez les auteurs. [...]

En effet, le dialogisme fondamental de Dostoïevski n’est nullement épuisé par les dialogues compositionnels, extérieurement " produits " entre les héros. Tout le roman polyphonique est entièrement dialogique. Les rapports dialogiques s’établissent entre tous les éléments structuraux du roman, c’est-à-dire qu’ils s’opposent entre eux, comme dans le contrepoint. Et donc le phénomène dialogique dépasse de très loin les relations entre les répliques d’un dialogue formellement produit ; il est quasi universel et traverse tout le discours humain, tous les rapports et toutes les manifestations de la vie humaine, d’une façon générale, tout ce qui a un sens et une valeur.

Dostoïevski a su percevoir les rapports dialogiques partout, dans toutes les manifestations de la vie humaine consciente et raisonnée ; là où commence la conscience, commence également pour lui le dialogue.

Mikhail Bakhtine : La poétique de Dostoïevski, 1929

(tr. fr. : Paris, Le Seuil, 1970, pp. 32-33 ; 77)

Prochainement - Fédor Dostoïevski

Lucernaire, Paris

- De : Fédor Dostoïevski, Sergei Rachmaninov

- Mise en scène : Ronan Rivière

- Avec : Laura Chétrit, Ronan Rivière, Olivier Mazal

Un homme et une femme solitaires se rencontrent et se rapprochent une nuit à Saint-Pétersbourg, où tout semble concourir à leur attachement mutuel. Mais leurs maladresses et leurs angoisses font virer le rêve en cauchemar.

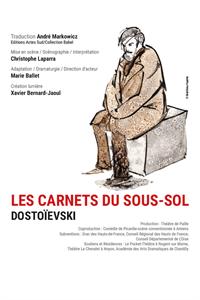

Essaïon, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Adaptation : Marie Ballet

- Mise en scène : Christophe Laparra

- Avec : Christophe Laparra

« Je pense même que la meilleure définition de l'homme est la suivante : créature bipède et ingrate. » In. Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski.

Théâtre de la Huchette, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Adaptation : Dominique Scheer-Hazemann

- Mise en scène : Dominique Scheer-Hazemann

- Avec : Jérémy Petit, Milena Marinelli, Adrien Biry-Vicente

Comme dans la série Columbo, nous connaissons le meurtrier, Rodion Raskolnikov, et nous connaissons la victime, Alena Ivanovna, usurière notoire.

Comédie Saint-Michel, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Mise en scène : Olivier Kuhn, Oscar Paille

- Avec : Olivier Kuhn

Une adaptation des Carnets du Sous-sol, un seul-en-scène sans filtre, du pur Dostoïevski, démesuré et jouissif.

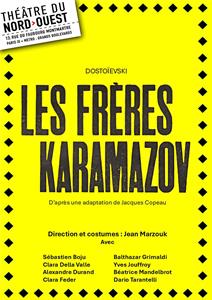

Théâtre du Nord-Ouest, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Mise en scène : Jean Marzouk

- Avec : Sébastien Boju, Clara Della Valle, Alexandre Durand, Clara Feder, Balthazar Grimaldi, Yves Jouffroy, Béatrice Mandelbrot, Dario Tarantelli

Réunion de famille chez les Karamazov. Toujours le sexe, toujours l'argent.

De 1999 à hier - Fédor Dostoïevski

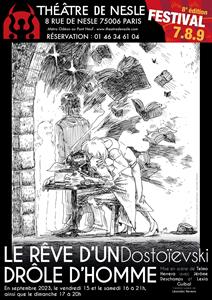

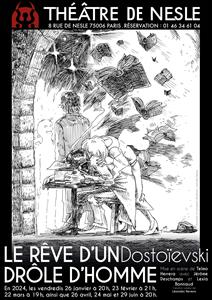

Nesle, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Mise en scène : Telmo Herrera

- Avec : Jérome Deschamps, Lexia Bonnaud

Lassé du monde, détourné du suicide par une rencontre fortuite, le héros de ce conte fantastique plonge dans un profond sommeil. Son rêve le conduit alors vers un univers utopique, un monde où les hommes vivent bons, libres et heureux.

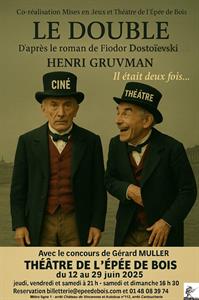

Cartoucherie - Théâtre de l'Épée de Bois, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Mise en scène : Henri Gruvman

- Avec : Henri Gruvman

Dans ce second roman écrit en 1845, Dostoïevski dépeint un fonctionnaire pétersbourgeois dont la vie est bouleversée par l’apparition soudaine d’un double de lui-même. Celui-ci tente de détruire la réputation de son original, Goliadkine, et clame sa position à la fois dans sa vie publique au sein de la bureaucratie russe mais aussi dans l’environnement social du héros.

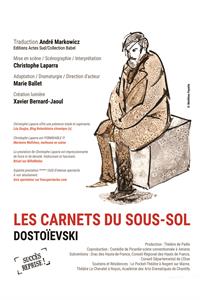

Essaïon, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Adaptation : Marie Ballet

- Mise en scène : Christophe Laparra

- Avec : Christophe Laparra

« Je pense même que la meilleure définition de l'homme est la suivante : créature bipède et ingrate. » In. Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski.

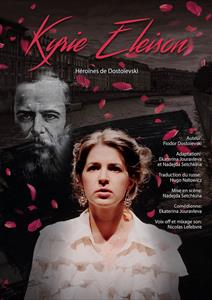

Théâtre Darius Milhaud, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Adaptation : Ekaterina Jouravleva, Nadejda Setchkina

- Mise en scène : Nadejda Setchkina

- Avec : Ekaterina Jouravleva

Pour la première fois, les héroïnes des quatre plus grands romans de Dostoïevski sont réunies sur une même scène : Nastassia Filippovna (L'Idiot), Grouchenka (Les Frères Karamazov), Maria Lebiadkina (Les Démons), Katerina Marmeladova (Crime et Châtiment). Spectacle joué en français. À partir de 16 ans.

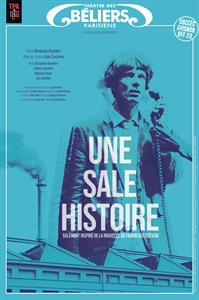

Théâtre des Béliers Parisiens, Paris

- De : Fédor Dostoïevski, Benjamin Brenière

- Mise en scène : Julie Cavanna

- Avec : Benjamin Brenière, Leilani Lemmet, Matyas Simon, Guy Vouillot

Entre discours déformé, rave party improvisée dans la salle des fêtes, Une Sale Histoire de Benjamin Brenière reprend avec brio le texte de Dostoïevski en le peignant avec les travers des luttes sociales actuelles.

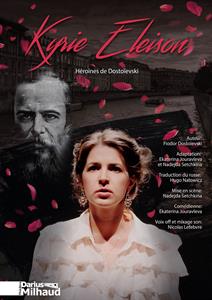

Théâtre Darius Milhaud, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Adaptation : Ekaterina Jouravleva, Nadejda Setchkina

- Mise en scène : Nadejda Setchkina

- Avec : Ekaterina Jouravleva

Pour la première fois, les héroïnes des quatre plus grands romans de Dostoïevski sont réunies sur une même scène : Nastassia Filippovna (L'Idiot), Grouchenka (Les Frères Karamazov), Maria Lebiadkina (Les Démons), Katerina Marmeladova (Crime et Châtiment). Spectacle joué en français. À partir de 16 ans.

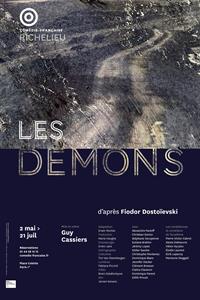

Comédie-Française - Salle Richelieu, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Adaptation : Erwin Mortier, Erwin Jans

- Mise en scène : Guy Cassiers

- Avec : Alexandre Pavloff, Christian Gonon, Stéphane Varupenne, Suliane Brahim, Jérémy Lopez, Didier Sandre, Christophe Montenez, Dominique Blanc, Jennifer Decker, Clément Bresson, Claïna Clavaron, Dominique Parent

En adaptant Les Démons de Dostoïevski pour sa première création à la Comédie-Française en 2021, le metteur en scène belge Guy Cassiers marquait l’entrée au Répertoire de ce roman pamphlétaire de l’auteur russe.

Essaïon, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Adaptation : Marie Ballet

- Mise en scène : Christophe Laparra

- Avec : Christophe Laparra

« Je pense même que la meilleure définition de l'homme est la suivante : créature bipède et ingrate. » In. Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski.

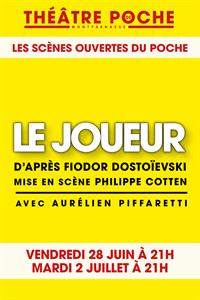

Théâtre de Poche-Montparnasse, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Mise en scène : Philippe Cotten

- Avec : Aurélien Piffaretti

Passionné par le jeu de roulette, amoureux fou d’une femme inaccessible, notre héros s’engage dans une lutte acharnée qu’il doit résoudre ici et maintenant, face à vous, son public. Dans le cadre du festival Les Scènes ouvertes du Poche - Carte blanche à de jeunes compagnies.

Nesle, Paris

- De : Fédor Dostoïevski

- Mise en scène : Telmo Herrera

- Avec : Jérome Deschamps, Lexia Bonnaud

Lassé du monde, détourné du suicide par une rencontre fortuite, le héros de ce conte fantastique plonge dans un profond sommeil. Son rêve le conduit alors vers un univers utopique, un monde où les hommes vivent bons, libres et heureux.