Eugène Labiche

Laurette Théâtre

du 10 janv. au 2 mai 2026

Repères biographiques

L’auteur dramatique

Labiche et ses collaborateurs

Pendant ce temps là…

Eugène Labiche (1815-1888), grand de taille, d’une solide santé, d’une belle corpulence, gai et bon vivant (il était célèbre pour ses mots), fidèle à ses amitiés, a mené une vie occupée (il travaillait beaucoup), mais tranquille, dont la part privée a eu peu d’incidence sur sa production théâtrale.

Né dans une famille bourgeoise aisée, il fait ses « humanités » et acquiert une solide culture littéraire.

Jeune, il voyage. Puis il se lance dans le théâtre (première pièce en 1837). Ses premiers succès le fixent dans un genre proche du vaudeville.

Il se marie en 1842. Sa famille essaie de le faire renoncer à sa carrière de dramaturge. En vain.

1848 : un moment tenté par l’idée républicaine, il rejoint rapidement le parti conservateur, et se rallie au Prince-Président, qui devient en 1852 Napoléon III. Son activité principale reste le théâtre, partagé entre l’écriture des pièces et les négociations avec les directeurs de salles. Avec la notoriété vient une relative indépendance à leur égard. Il infléchit sa production vers la comédie.

1853 : le Second Empire entreprend de grands travaux de mise en valeur du territoire, notamment en Sologne. Labiche y achète une propriété, à Souvigny (Loir-et-Cher). Mari, père, propriétaire terrien, il réserve une part de plus en plus grande au plaisir de la famille et de l’amitié, et se partage entre Paris et la campagne.

1870-1871 : pendant la guerre, et la Commune (qu’il condamne), il est à Souvigny dont il est le maire, il y assume ses responsabilités en patriote face aux Prussiens.

1877 : après quelques échecs il renonce à écrire pour le théâtre. De moins en moins parisien, malade, il meurt en 1888.

Sa carrière théâtrale peut se diviser en six étapes (division empruntée à Gilbert Sigaux) :

1837-1843 : Labiche fait jouer treize pièces dont il ne gardera aucune dans son Théâtre complet. C’est l’époque où il apprend son métier tout en contribuant à de nombreux journaux et en écrivant un roman.

1844-1850 : le succès du Major Cravachon fait de lui un collaborateur régulier du Théâtre du Palais-Royal. Sur quarante pièces composées pendant cette période, vingt-trois sont jouées sur cette scène.

1851-1860 : le triomphe du Chapeau de paille d’Italie (14 août 1851) marque l’ouverture de la grande époque de Labiche. Jusqu’en 1860, Labiche écrit quarante-sept pièces dont vingt sont reprises dans son Théâtre complet.

Les Suites d’un premier lit (1852)

Mon Isménie ! (1852)

1860-1863 : le Voyage de M. Perrichon, créé au Gymnase le 10 septembre 1860, marque une nouvelle étape, le développement de la comédie de mœurs contemporaines autour de personnages plus nuancés. En trois ans Labiche donne quinze pièces, dont dix sont reprises dans son Théâtre complet.

1864-1870 : l’année 1864, qui voit naître quatre comédies figurant dans le Théâtre complet, « correspondrait, si nous figurions le destin de Labiche par une courbe, au point le plus haut de celle-ci » (G. Sigaux).

Le Dossier de Rosafol (1869)

1871-1877 quand les théâtres rouvrent après la guerre et la Commune, Labiche donne encore dix-huit pièces mais il sent, malgré quelques succès, que son comique a vieilli. Sa production se ralentit, et il cesse d’écrire dix ans avant sa mort, qui survient en 1888.

Un soir, une pièce de Labiche est sifflée copieusement. Labiche dans les coulisses se tourne vers son collaborateur que l’émotion accablait et lui dit avec un sourire engageant « Si nous allions dans la salle siffler avec eux ? Nous pourrions nous figurer que c’est la pièce d’un autre… » *

* Eugène Labiche, anecdotes de sa vie recueillies et annotées par G.P. Labiche.

Sur les cent soixante-quatre pièces que compte le Théâtre complet, Labiche n’en a écrit seul que sept, les autres ont été écrites en collaboration. On en fait parfois un mauvais procès à Labiche, taxé par-là d’impuissance. C’est ignorer une pratique courante de l’époque, en ce qui concerne le théâtre, et particulièrement ses formes populaires.

Les collaborateurs de Labiche ont écrit par ailleurs, entre eux ou avec d’autres, de nombreux vaudevilles dont on ne parle plus guère. Au contraire on retrouve dans les pièces que Labiche a signées une « patte » qui confère à son œuvre une incontestable unité.

Quelqu’un demande à Labiche :

- Mais que font tous vos collaborateurs, Monsieur Labiche ?

Celui-ci répond :

- La pièce. a

- Et vous alors ?

- Moi, je biffe… *

* Eugène Labiche, anecdotes de sa vie recueillies et annotées par G.P. Labiche.

Février 1848 Chute de Louis Philippe et de la Monarchie de Juillet. La Seconde République est proclamée. Des lois très progressistes sont votées abolition de la peine de mort, de l’esclavage ; création d’ateliers nationaux pour résorber le chômage, suffrage universel.

Juin 1848 Les Républicains les plus modérés ont le pouvoir et reviennent sur ces lois. Insurrection ouvrière pour sauver les acquis, mais elle échoue.

1849 La tribu des Benu-Yala, après la perte de ses villages, Sambeur, Amboude et Adjiba, est obligée de faire sa soumission.

1850 Rétablissement de la censure dramatique.

2 décembre 1851 Coup d’état du Prince Président Louis Napoléon Bonaparte. Bannissement et proscription de milliers de Républicains, dont Victor Hugo.

1850-1865 : En Île de France, moyenne de 1 habitant touché par la foudre sur 93 000 ; cette moyenne s’est maintenue jusqu’à la fin du siècle.

1851 : Atteinte au Suffrage Universel avec l’obligation de résider 3 ans au même endroit pour avoir le droit de vote (3 millions d’électeurs sur 9 sont privés de vote).

1852 : Décrets contre la liberté de la presse.

La loi Le Chapellier (1791) interdisant tout rassemblement, coalition ou syndicats ouvriers est toujours en vigueur.

1855 : La loi Falloux favorable à l’enseignement privé catholique est votée.

1855 et 1867 : Expositions Universelles brillantes.

1857 : Procès contre Flaubert pour Madame Bovary et contre Baudelaire pour Les fleurs du Mal.

1858 : le 21 février, miracle de Notre-Dame de Lourdes ; la vierge apparaît à Bernadette Soubirous et lui révèle la source qui guérit la malade.

1864 : Droit de grève et de coalition accordé. Création de la première Internationale à Londres.

1864 : Création de la Section Française de l’Internationale ouvrière dirigée par Tolain.

1866 : Grande grève des mineurs à Anzin qui fournit un modèle pour Germinal.

1860 : Loi sur le libre échange qui favorise le commerce international et percement de l’isthme de Suez par Lesseps.

1867 : Traduction du Capital de Marx en français.

1853-1869 : Le Préfet Haussmann découpe Paris par des artères rectilignes bordées de constructions neuves.

1855-1870 : La population de Paris est augmentée d’un tiers. Elle atteint deux millions.

1874 Loi qui interdit le travail des femmes et des enfants de moins de 13 ans au fond de la mine ; peu appliquée.

4 septembre 1870 Défaite de Sedan contre la Prusse. Capitulation de l’Empire et Proclamation de la Troisième République.

Prochainement - Eugène Labiche

Laurette Théâtre, Paris

- De : Georges Feydeau, Eugène Labiche

- Mise en scène : Imago des Framboisiers

- Avec : Jean-Baptiste Sieuw, Delphine Thelliez, Bernard Fripiat, Isabelle Defives, Amélie Lemang, Olivia Larue, Alexis Deleury, Natasha Sadoch, Julia Huber, Pierre Sacquet, Margaux Capelle, Anastasiia Mikhailiuk, Sarah Facchini

La célèbre comédie de Feydeau en version 2025, précédée de Edgard et sa bonne d'Eugène Labiche, pour rire entre amis et en famille.

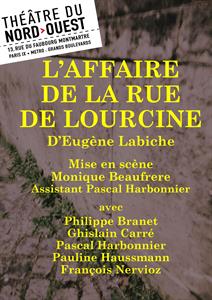

De 1999 à hier - Eugène Labiche

Théâtre du Nord-Ouest, Paris

- De : Eugène Labiche

- Mise en scène : Monique Beaufrère

- Avec : Philippe Branet, Ghislain Carré, Pascal Harbonnier, François Nervioz, Pauline Haussmann

Parodie comique d'un fait divers vu par Eugène Labiche.

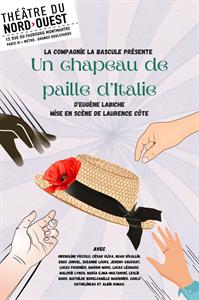

Théâtre du Nord-Ouest, Paris

- De : Eugène Labiche

- Mise en scène : Laurence Côte

- Avec : Mathilde Burel, Carlo Cathelineau, Albin Dumas, Maria Ejma-Multanski, Lucas Fournier, Jeremy Gauchat, Enzo Jonvel, Lucas Leonard, Suzanne Lours, Malorie Lynch, Camille Madignier, Marion Moro, Leslie Nard, César Oliva, Gwenoline Piccolo, Noah Rivallin

Le matin du jour où Fadinard va se marier, son cheval mange le chapeau de paille d’une jeune femme...

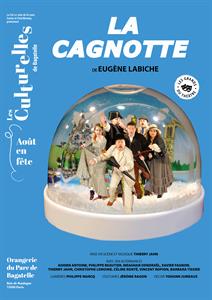

Orangerie de Bagatelle, Paris

- De : Eugène Labiche

- Mise en scène : Thierry Jahn

- Avec : Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Christophe Lemoine, Céline Ronté, Vincent Ropion

Un vaudeville débridé et musical, dans lequel Eugène Labiche applique son art à dérégler l’ordre établi. À partir de 7 ans

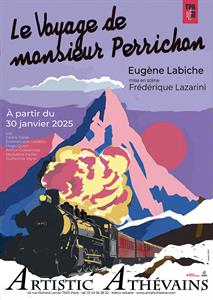

Artistic Athévains, Paris

- De : Eugène Labiche

- Mise en scène : Frédérique Lazarini

- Avec : Cédric Colas, Emmanuelle Galabru, Hugo Givort, Arthur Guezennec, Messaline Paillet, Guillaume Veyre

Un riche commerçant, M. Perrichon, sa femme et leur fille Henriette partent pour la première fois en train vers Chamonix, suivis par deux jeunes gens, Daniel et Armand, tous deux intéressés par la main de la demoiselle.

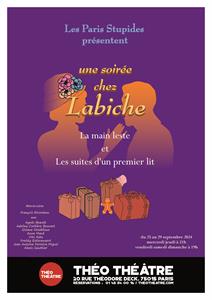

Théo Théâtre, Paris

- De : Eugène Labiche

- Mise en scène : François Ricordeau

- Avec : Agnès Beauté, Gisiane Désabliaux, Anne Mané, Adeline Bouvart, Freddy Estievenaert, Jean-Antoine Ferreira, Vito Asta, Alexis Gauthier

Retrouvez toute la légèreté et l’humour d’Eugène Labiche dans deux de ces comédies La Main leste et Les Suites d’un premier lit.

Théâtre Edgar, Paris

- De : Eugène Labiche, Edmond Gondinet

- Adaptation : Luq Hamett

- Mise en scène : Luq Hamett

- Avec : Gwenola De Luze, Alexandre Pesle, David Martin, Olivier Denizet, Rosalie Hamet, Solenn de Catuelan, Julien Giustiniani

Alphonse Marjavel est le plus heureux des hommes. Pour la Saint Alphonse, sa femme Hermance, a invité tous ses amis. Arrivent de la Sarthe, Omer et Mariette, les nouveaux domestiques qui, vont faire imploser l'organisation de ce joli petit monde…

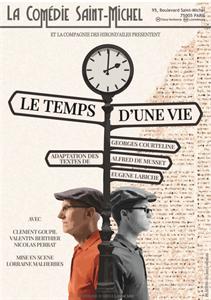

Comédie Saint-Michel, Paris

- De : Georges Courteline, Eugène Labiche, Alfred de Musset

- Mise en scène : Lorraine Malherbe

- Avec : Valentin Berthier, Clément Goupil, Nicolas Perrat, Grégory Lechat

Une histoire drôle, poétique et touchante, adaptée des textes de Musset, Labiche et Courteline, que deux amis partagent un instant, le temps d'une vie.

Théo Théâtre, Paris

- De : Georges Feydeau, Eugène Labiche

- Mise en scène : Guillaume Schlager

- Avec : Loup Brac, Marion Grapeloup, Guillaume Schlager, Elia Carmine

Madame la Comtesse vient d'engager un nouveau domestique, mais ce dernier n'est pas celui qu'il prétend...

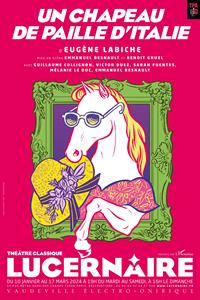

Lucernaire, Paris

- De : Eugène Labiche

- Mise en scène : Emmanuel Besnault, Benoît Gruel

- Avec : Guillaume Collignon, Victor Duez, Sarah Fuentes, Mélanie Le Duc, Emmanuel Besnault

La comédie la plus célèbre de Labiche dans une nouvelle version explosive, électro-onirique ! A partir de 10 ans.

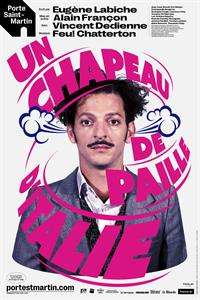

Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris

- De : Eugène Labiche

- Mise en scène : Alain Françon

- Avec : Vincent Dedienne, Anne Benoît, Eric Berger, Emmanuelle Bougerol, Rodolphe Congé, Laurence Côte, Suzanne De Baecque, Luc-Antoine Diquéro, Noémie Develay-Ressiguier, Antoine Heuillet, Tommy Luminet, Marie Rémond, Alexandre Ruby

Un vent de fraîcheur souffle sur ce chef-d'œuvre comique de Labiche, dynamisé par une mise en scène au cordeau signée Alain Françon sur les rythmes entraînants de Feu! Chatterton. Vincent Dedienne, irrésistible Fadinard, entraîne une troupe impeccable dans cette cavalcade échevelée. Un pur régal !

Laurette Théâtre

du 10 janv. au 2 mai 2026